Verlobung und Huldigung der Stände

Waldemar hatte als neuer Alleinregent, denn quasi war er das, trotz seines noch lebenden Halbonkels Heinrich, zwei geerbte Hausforderungen zu lösen. Die eine umfasste den noch immer nicht entschiedenen, mittlerweile seit über einem Jahrzehnt laufenden Erbfolgekrieg um das Herzogtum Pommerellen, die andere betraf die Vormundschaft des unmündigen Markgrafen Johann, dem Universalerben in spe der Ottonischen Linie Brandenburgs. In Bezug auf das verwaiste Herzogtum, ergaben sich im Herbst 1308 entscheidende Ereignisse, auf die wir noch eingehen. Jetzt gilt unsere weitere Aufmerksamkeit zunächst den Bemühungen Waldemars um Anerkennung und Huldigung der Städte und des Adels in den Ottonischen Gebieten seines Mündels. Johanns Mutter, die nach dem Tod Markgraf Hermanns vorerst noch in der Mark blieb, war zwischenzeitlich in ihren fränkischen Witwensitz gezogen, wo sie wiederholt urkundete. Die Tochter des im Vorjahr ermordeten römisch-deutschen Königs Albrecht hatte nicht die Nerven und Durchhaltewillen, im ausgebrochenen Streit um das Vormundschaftsrecht über ihren Sohn, eine bestimmende, wenigstens teilhabende Rolle zu spielen. Wenngleich die gängige Sitte der Mutter eines vaterlosen Knaben scheinbar wenig bis keine Verfügungsrechte über dessen zukünftiges väterliches Erbe einräumte, blieb sie doch Mutter und ihre Einwände in Bezug auf dessen Wohl konnten nicht in den Wind geschlagen werden, wollte ein Vormund vermeiden die allgemeine Meinung gegen sich aufzubringen. Die Geschichte kennt zahlreiche Beispiele verwitweter Fürstinnen, die das weitere Schicksal des oder der Söhne aktiv mitgestalteten. Bei den Kaiserwitwen Adelheid und Theophanu angefangen, bis zur Wettinerin Mathilde von Groitzsch, der Urgroßmutter Waldemars, die nach dem Tod Albrechts II., trotz der von Kaiser Friedrich II. getroffenen Regelung, die weiteren Angelegenheiten ihre Söhne betreffend, tatkräftig in die Hand nahm. Judith von Henneberg, die hinterlassene Gattin Markgraf Hermanns, war augenscheinlich nicht aus gleichem Holz geschnitzt und so stritten sich die Parteien um den Sohn und das ihn betreffende Erbe ungehemmt. Ein früher Höhepunkt bildete die Entführung Johanns nach Spandau. Der Knabe war gerade erst von der Mutter an Waldemar übergeben worden und schon war er ihm wieder aus den Händen gerissen. Aufgebracht und den eigenen Onkel im Nacken, zog Waldemar vor die Festung und bemächtigte sich abermals des Jungen. Dieses Mal unter Anwendung von Waffengewalt. Eine Auseinandersetzung dieser Art entspannte sich nach derart heftigen Aktionen und Gegenaktionen naturgemäß nicht einfach wieder. Ein innenbrandenburgischer Militärkonflikt drohte. Städte und Adel waren von der Dramatik um ihren unmündigen Landesfürsten, alles spielte sich in den wenigen Wochen nach dem Tod ihres vormaligen Herrn ab, zutiefst erschüttert und verweigerten den Markgrafen der Johanneischen Linie jeden Akt der Unterwerfung und Huldigung. Die Geschehnisse, die sich im Spätsommer und Herbst 1308 im Herzogtum Pommerellen ereigneten, fesselten die Aufmerksamkeit Markgraf Ottos IV. und Waldemars ebenso, wie die Ermordung des Königs und die sich hierauf entspannenden Verhandlungen um ein neues Reichsoberhaupt. Vielleicht war es diesen Umständen zu verdanken, dass ein striktes Vorgehen ihrerseits verhütete und sich so die Gelegenheit ergab, die Gemüter etwas abzukühlen. Jetzt mit dem Tod Markgraf Ottos IV. war eine günstige Gelegenheit zum Neuanfang gekommen. Der alte Rivale der Ottonischen Linie hatte nach einem langen und ereignisreichen Leben die Augen für immer geschlossen und Neffe Waldemar war sein alleiniger Erbe. Die Zeit spielte ihm in die Karten, denn seine ihm versprochene Braut, die junge Markgräfin Agnes, die ältere Schwester seines Mündels Johann, war zwischenzeitlich ins heiratsfähige Alter gekommen. Markgräfinwitwe Anna, sie nannte sich nun eine Gräfin Henneberg, kehrte wieder in die Mark zurück, wo sie in der Grafschaft Arneburg, neben Schmalkalden in Thüringen und Coburg in Oberfranken, einen brandenburgischen Witwensitz in der Altmark besaß. In dieser Zeit, es war wohl schon Frühling 1309, wurden zwischen Waldemar und Markgräfin Anna wahrscheinlich die letzten Formalitäten zur öffentlichen Verlobung besprochen. Am 8. Mai, zu Christi Himmelfahrt, sehen wir Waldemar und Anna in Tangermünde eine Schenkung des ehemaligen Mundschenken Markgraf Hermanns zugunsten des Heilig-Geist-Hospital in Stendal bestätigen. Gleichzeitig befreien sie das Spital von allen landesherrlichen Abgaben zum Seelenheil des verstorbenen Markgrafen Hermann, seines Mündels verstorbenem Vater. Zwei wichtige Bemerkungen an dieser Stelle. Waldemar befreite das Hospital nicht in den ihm zugehörigen Besitzungen, sondern in jenen, die seit vorherigem Verkauf, in den Ottonischen Herrschaftsbereich fielen. Er nahm damit eine Regierungshandlung als Vormund an Johanns statt vor. Nun hatte er schon zu Anfang seiner Vormundschaft in dessen Namen Veräußerungen vorgenommen, die ihm seinerzeit Vorhaltungen der von Markgraf Hermann bestellten altmärkischen Vormünder einbrachte. Einer dieser, Ritter Droisecke von Kröcher, war jetzt im Mai in Tangermünde mit anwesend und erscheint unter den Zeugen, wodurch dessen Zustimmung ersichtlich wird. Es musste sich zwischenzeitlich etwas Entscheidendes am Verhältnis verändert haben. Eine Urkunde vom 14. Mai 1309 gibt den entscheidenden Hinweis. Darin bezeichnet Waldemar den jungen Markgrafen Johann als seinen Schwager, was er in keiner vorherigen Urkunde bislang tat. Die letzte Urkunde vor jener von Tangermünde vom 8. Mai, wurde am 4. Mai ausgestellt, worin im Zusammenhang mit Johann noch nicht von einem Schwagerverhältnis die Rede war. Die offizielle Verlobung muss daher ohne Zweifel in der Zeit zwischen dem 4. Mai und dem 14. Mai stattgefunden haben. Das Treffen mit Markgräfin Anna, seiner zukünftigen Schwiegermutter, sowie die an Christi Himmelfahrt gemeinsam vorgenommene Abgabenbefreiung zum Wohle des Stendaler Hospitals und zum Seelenheil des verstorbenen Markgrafen Hermann, entsprachen ganz den damaligen Gepflogenheiten, anlässlich freudiger Anlässe großzügig gegenüber Armen und Bedürftigen zu sein. Tatsächlich erfolgten nun in rascher Folge die Huldigungen der Ottonischen Städte, denn wir sehen Waldemar in jener schon erwähnten Urkunde vom 14. Mai der Doppelstadt Berlin-Cölln die Privilegien bestätigen. Ein Akt, der stets in direktem Zusammenhang mit der Leistung des Huldigungseids stand. Eine gleichlautende Urkunde wurde am selben Tag für Salzwedel ausgestellt und wahrscheinlich für weitere Städte der Ottonischen Städte. Mit den Kommunen im Rücken, war die Unterwerfung und Huldigung des Adels eine reine Formsache geworden. Den Mai 1309 dürfen wie mit Recht als Beginn der tatsächlichen Regentschaft Waldemars über beiden brandenburgischen Linien betrachten.

Der Eheschließung stand derweil die nahe gegenseitige Verwandtschaft im Wege. Waldemars Großvater und Agnes Urgroßvater waren Brüder, nämlich die als Städtegründer bekannt gewordenen Markgrafen Johann I. und Otto III. Um die Ehe zu legitimieren, erbat Waldemar bei Papst Clemens V. Dispens, die dieser am 9. November 1309 erteilte. Es ist jene päpstliche Dispensurkunde, aus der wir wichtige Hintergründe im Zusammenhang dieser Verbindung an früherer Stelle vorweggenommen haben, so den geheimen Charakter des Eheplans, initiiert von den Markgrafen Konrad und Hermann aber auch die unbedingte Ernsthaftigkeit des Vorhabens, durch Stellung von Bürgen etc.

Danzig fällt

Jener wechselvolle Erbfolgekrieg um das verwaiste Herzogtum Pommerellen, das seit dem Tod Herzog Mestwins II. Dezember 1294 die Begehrlichkeiten vieler Fürsten weckte, dauerte mittlerweile schon 14 Jahre. In dieser Zeit stritten Brandenburg, Polen, Pommern-Wolgast, Rügen und Böhmen in unterschiedlichen Konstellationen und Geschick um Teile der Landmasse oder sogar um die volle Sukzession. Weiter glaubte auch das schlesische Herzogtum Glogau, nachdem in Böhmen die Přemysliden im Mannesstamme ausgestorben waren, Ansprüche zu besitzen. Am Ende, von Polen hinzugerufen, mischte auch der Deutsche Orden mit, wodurch in Verkettung einiger Ereignisse, letztendlich die Vorentscheidung fiel. Brandenburg gelang es während der ersten kriegerischen Hochphase 1295/96, einige Gebietsgewinne entlang der Warthe und Netze gegen Großpolen durchzusetzen, ohne eine eigentliche Entscheidung Pommerellen betreffend erstreiten zu können. Der Tod Przemysł II., das hieraus entstehende Vakuum und die ausbrechenden Wirren, spielten bei den damaligen brandenburgischen Eroberungen eine entscheidende Rolle. Zu weiteren Erfolgen kam es derweil nicht. Im weiteren Verlauf übten abwechselnd entweder Böhmen oder Polen die Herrschaft in Pommerellen aus. Wer, das hing vom jeweiligen Stand des parallel laufenden böhmisch-polnischen Konflikts um die polnische Krone und das Herzogtum Kleinpolen ab, so dass entweder der kujawische Herzog Władysław I. Ellenlang, erwählter Nachfolger Przemysłs im Herzogtum Großpolen, oder Wenzel II. von Böhmen mehr oder minder die Herzog in Pommerellem war. Umstrittene Situationen, in denen die Besitzverhältnisse unklar, das führungsloses Land durch allerlei Kriegshandlungen ausgelaugt, waren bestens geeignet, lokale Kräfte und Machtstrukturen erstarken zu lassen. Die üblicherweise nur aus der Ferne und von fremden Verwaltern vertretenen Landesherren taten gut daran, auf derartige Strukturen und Personenkreise zurückzugreifen, liefen jedoch gleichzeitig Gefahr, das Szepter aus der Hand zu geben. Es war ein Balanceakt, der Fingerspitzengefühl und Einsicht in die regionalen Verhältnisse voraussetzte, woran es oftmals naturgemäß mangelte. Eine wichtige Rolle spielten im Großraum Danzig das Geschlecht der Schwenzonen, besonders Peter von Neuenburg, auch Peter Swenza genannt, ältester Sohn Graf Swenzas. Diese pommerellsche Ministerialenfamile war durch ihre Dienste für die Herzöge zu Titel und Besitz gekommen und hauptsächlich in den Distrikten Schlawe und Stolp begütert. Peter von Neuenburg verstand es in den Wirren, die dem Aussterben der Samboriden mit dem Tod Herzog Mestwin II. folgten, als regionale Größe den eigenen Einfluss weiter zu vergrößern. Neben ihm agierte Vater Swenza als Woiwode (Statthalter) von Danzig sowie Peters jüngere Brüder Lorenz und Johann. Ihre Rolle war zweifelsohne in der Region eine wichtige und als solche schienen sie sich durch persönlichen Einsatz für den Landfrieden im Sinne Herzog Władysławs eingesetzt zu haben, wozu es nach eigenen Angaben wiederholt notwendig wurde Güter zu versetzen, in aller Regel an den Deutschen Orden. Im Frühjahr 1308 wurde Peter bei Władysław Ellenlang wegen der von ihm und der Familie im Dienste des Landfriedens ausgelegten Summen vorstellig, konnte aber keinen befriedigenden Nachweis erbringen. Dass Władysławs notorisch leere Kassen, er musste fortlaufende Kriege gegen Böhmen, Glogau, Brandenburg und Litauen etc. finanzieren, bei der Ablehnung der eigentlich ausschlaggebende Punkt war, sollte erwähnt werden. Der verprellte Peter von Neuenburg sann auf Rache und nahm Kontakt zu den brandenburgischen Markgrafen Otto IV. und Waldemar auf. Er sagte ihnen Beistand bei der Eroberung einer Anzahl wichtiger Burgen als Ausgangsbasis eines großangelegten Eroberungsfeldzugs Pommerellens zu. Dieser Plan kam Władysław zu Ohren, der nicht zögerte und Vater Swenza sowie Sohn Peter sofort gefangen nehmen und in Krakau inhaftieren ließ. Die Internierung vor allem des Seniors, machte den nachhaltigsten Eindruck unter den Verwandten und Freunden der Familie, selbst unter einzelnen polnischen Magnaten, die sich alle für eine Freilassung stark machten. Unter dem Druck dieser Bewegung wurde zunächst der alte Graf am 22. Juni 1308 freigelassen, gefolgt von Peter im Hochsommer, allerdings unter Stellung von Geiseln in Person von Lorenz und Johann, den jüngeren Brüdern Peters. Diese bestachen ihre Wächter, flohen zum Bruder und dann gemeinsam zu den brandenburgischen Markgrafen. Noch im Sommer rüsteten Otto IV. und Waldemar ein großes Heer und fielen Mitte August in Pommerellen ein, wo sie plündernd und brandschatzend vordrangen. Mehrere Städte und Burgen öffneten ihre Tore, da die Gebrüder Swenza und ihr Vater im Gefolge der Brandenburger kämpften. Ende August wurde Danzig erreicht, auf deren Besitz die Markgrafen den größten Wert legten. Erinnern wir uns einige Jahrzehnte zurück, an die Lebzeiten Herzog Mestwins II., als dieser im Erbstreit mit dem eigenen Bruder den Besitz der Stadt Waldemars Vater Konrad I. zusagte. Im Gegenzug sollte dieser ihn im Kampf gegen den eigenen Bruder und Onkel beistehen. Markgraf Konrad eroberte Danzig seinerzeit mit großer Leichtigkeit, die starke deutsche Bevölkerung hatte daran tatkräftigen Anteil. Mit der angrenzenden, gut befestigten Burg sah es anders aus. Sie musste belagert und im Kampf genommen werden. Später wollte Mestwin von der getroffenen Vereinbarung nichts mehr wissen, forderte Danzig für sich, was Konrad verweigerte, worauf der treulose Herzog seinen geleisteten Lehnseid gegenüber Brandenburg brach und sich dem großpolnischen Herzog in die Arme warf, der hieraus seither seinen Anspruch auf Pommerellen ableitete.

Brandenburgs rascher Vormarsch in Pommerellen im Spätsommer 1308, rief den westlich angrenzenden Herzog Bogislaw IV. von Pommern-Stettin auf den Plan. Dieser schaute im Hinblick auf die seit Generationen schwelende Frage nach der allgemeinen Oberlehnshoheit Brandenburgs über ganz Pommern, mit größter Sorge auf den Entwicklung, und intervenierte militärisch gegen Brandenburg, alles in bestem Einvernehmen mit Władysław Ellenlang. Otto IV. und Waldemar warfen ein weiteres Heer dem Herzog entgegen. Ob es sich dabei um eine zusätzlich ausgehobene Armee handelte oder eine Abteilung des ersten, ob einer oder beiden den Befehl führte oder ein Hauptmann beauftragt wurde, ist nicht überliefert. Wie es auch war, diese Gruppe brach furchtbar verheerend ins Bistum Kammin, des Bischof sich erst wenige Jahre davor eng mit Brandenburg verbünden wollte, dann aber von Pommern kriegerisch unterworfen wurde. Bogislaws Intervention lief ins Leere, die Brandenburger blieben Herr der Lage und setzten ihren Vormarsch Richtung Danzig ungehindert fort. Anfang September 1308 standen sie vor der Stadt und abermals öffneten ihnen die überwiegend deutsche Bevölkerung die Tore, so dass Danzig kampflos eingenommen wurde. Wieder zogen sich die Verteidiger auf die Burg zurück, wie seinerzeit beim Angriff Markgraf Konrads. Das Kommando hatte Landrichter Bogussa und der Burghauptmann Woyciech (deutsch Albrecht). Täglich bestürmten die Brandenburger die Mauern, konnte aber von der starken polnischen Besatzung beherzt zurückgeschlagen werden. Die brandenburgischen Markgrafen waren derweil Mitte September zurück aufs Jagdschloss Werbellin gegangen. An diesem Ort in der Neumark konnten sie schneller auf die eingehenden Nachrichten von den Verhandlungen im Zusammenhang mit der im Reich anstehenden Königswahl regieren, zugleich waren sie nicht zu weit von den Kriegsschauplätzen in Pommerellen entfernt. Otto IV. machte sich zu dieser Zeit noch gewisse Hoffnungen auf die Wahl zum römisch-deutschen König, tatsächlich waren aber im frühen Herbst am Rhein die Würfel zugunsten des Grafen Heinrich von Luxemburg gefallen.

In der arg bedrängten Burg zu Danzig wurde die Lage für die Belagerten immer schwieriger. Während die Brandenburger von den deutschen Stadtbewohnern versorgt wurden, machte sich unter den Burginsassen erster Mangel bemerkbar. Mit polnischem Entsatz war nicht mehr zu rechnen, das hatten die wenigen aber deutlichen Nachrichten eingesickerter Kuriere unmissverständlich vermittelt. In dieser äußerst ernsten Lage übergab Landrichter Bogussa den Oberbefehl an Burggraf Woyciech. Er selbst musste persönlich bei Władysław Ellenlang vorstellig werden, um ihm die Dringlichkeit der Situation Auge in Auge mitzuteilen. Vielleicht war auch ein ganzes Stück Eigennutz dabei, denn es war nur zu wahrscheinlich, dass die Burg demnächst fiele, wodurch er den Brandenburgern in die Hände geriete. Unentdeckt gelang ihm in kleiner Begleitung die gefährliche Flucht aus der belagerten Festung. Anfang Oktober traf er seinen Landesherren zu Sandomierz und empfahl zum Deutschen Orden Kontakt aufzunehmen. Das gegenseitige Verhältnis zwischen den Deutschrittern und den südlich angrenzenden polnischen Teilherzogtümern, hatte seit der fulminanten Expansion des Ordens gelitten, besonders hinsichtlich Masowien, trotzdem war es keineswegs feindlich. In dem stets vorzüglich gewappneten Ritterorden hätte man, sollte es zur Einigung kommen, einen mehr als potenten Zweckverbündeten gegen Brandenburg gefunden. Bislang musste ihm das volle Ausmaß des brandenburgischen Vorstoßes in Pommerellen nicht klar gewesen sein. Möglicherweise hielt er den Einfall für nicht mehr, als einen neuerlichen Plünderzug, wie es zu vielen seit Beginn der Auseinandersetzung um das Herzogtum in abwechselnder Weise gekommen war. Unter dieser Art Kriegsführung litten hauptsächlich die Bauern und ungeschützten Dörfer auf dem Land, sonst hatte es aber bislang kaum konfliktentscheidenden Einfluss gehabt. Überzeugt von der Notwendigkeit nun schnell handeln zu müssen, stimmte er dem Plan des Landrichters zu, der sich unmittelbar auf den Weg nach Elbing machte, wo er den preußischen Landmeister Heinrich von Plötzke traf und mit ihm unterhandelte. Dem Orden kam die Anfrage nicht unbedingt gelegen, immerhin war sie gegen einen Vasallen des Reichs gerichtet, dem man sich aufs Engste verbunden fühlte und dessen Reichsadler das eigene Wappen zierte. Heinrich von Plötzke, auch von Plötzkau genannt, entstammte aus einer Familie anhaltinischer Ministeriale im Dienste der askanischen Grafen von Anhalt, Verwandte unserer brandenburgischen Markgrafen, was die Umstände für den Landmeister nicht einfacher machten. Hinsichtlich der akuten Querelen mit dem Erzbischof von Riga, konnte man sich jedoch Polen, oder auch nur Teile davon, nicht als verprellten Nachbaren leisten und so kam es zu einer Einigung. Für ein Jahr traten Verbände des Ordens gegen Bezahlung in den Dienst Władysław Ellenlangs. Mit einem stattlichen Heer rückten die Ordensritter heran. Die Burg wurde je zur Hälfte mit polnischen und pommerellschen Truppen unter Führung des Landrichters Bogussa und einer Mannschaft der Ordensritter unter dem Kommando Günthers von Schwarzburg, dem Landkomtur von Kulm, belegt. Schon bald ließen es die kriegserfahrenen Ordensritter nicht mehr nur mit bloßer Abwehr der brandenburgischen Angriffe auf sich beruhen, sie unternahmen ihrerseits beherzte Ausbrüche, und fügten dabei den Belagerern empfindliche Verluste zu. Die Eroberung der Burg war durch die verstärkte Besatzung in weite Ferne gerückt und das herbstliche Wetter kündete bereits den nahenden Winter an und so zogen sixh die Brandenburg unter Zurücklassung einer Stadtgarnison zurück. Mit Hilfe einer Anzahl deutscher Bürger, gelang es zunächst die Stadt zu halten. Aus den Belagerern wurden jetzt Belagerte und bald schon drangen die Polen in die Stadt ein, wobei die brandenburgische Besatzung in wilden Straßenkämpfen niedergemacht wurde. Hierbei kam wohl auch eine unbestimmte Zahl Zivilisten ums Leben. Nach geglückter Eroberung glaubten die Polen den Orden nicht mehr zu benötigen, der davon irritiert, auf Einhaltung ihres Vertrags pochte und sein Geld verlangte. Es kam zu ernsten Szenen untereinander und beide Seiten, eben noch Verbündete, verschanzten sich in ihrer jeweiligen Hälfte der Burg. Danzig selbst, blieb in den Händen der Polen, die unter der deutschen Bevölkerung nach den Unterstützern der Brandenburger fahndeten und eine Reihe Todesurteile vollstreckten.

Die auf dem Siedepunkt angekommene Stimmung in der Burg, eskalierte eines Nachts, indem die Deutschritter über die Besatzung der polnischen Burghälfte herfielen und wen sie nicht erschlugen, gefangen nahmen, darunter Bogussa samt einer Anzahl seiner Ritter und Mannen. Der Rest floh zu den eigenen Leuten in der Stadt, wo man eilig die Verteidigung vorbereitete. Schon wieder drehte sich das Kriegsglück für Polen und ihrer pommerellschen Anhänger. Die Brandenburger war aus dem Land, zumindest aus den östlichen Teilen des Herzogtums, doch dafür hatte man jetzt die Ritter des Deutschen Ordens am Hals. Der Kulmer Landkomtur Günther von Schwarzburg war sich seiner Sache nicht sicher, sandte Eilboten mit Bericht über die Weichsel zum Landmeister, bat darin um Verstärkung, und harrte derweil in der Burg mit seinen Gefangenen aus. Landmeister Heinrich von Plötzke säumte nicht, rüstete ein Heer aus und führte es persönlich gegen Danzig. Die von zeitgenössischen polnischen Chronisten berichtete Zahl von 10.000 Mann, dürfte es keinesfalls erreicht haben, doch war es den Verteidigern in der Stadt dennoch zahlenmäßig weit überlegen. Am 13. November 1308 kam es zu den entscheidenden Kampfhandlungen. Der endgültigen Eroberung gingen sehr heftige Kämpfe in den Straßen voraus. Berichten zufolge kamen an die 50 polnische Ritter dabei ums Leben, sowie eine wahrscheinlich hohe Zahl Bürger, die sich den Verteidigern angeschlossen hatten. Auch wenn es keinesfalls zu jenen Massentötungen kam, die in polnischen Chroniken mit 10.000 Erschlagenen beziffert werden, ganz Danzig hatte damals wohl gerade so viele Einwohner in der Summe, darunter viele Deutsche, scheinen die Ordensritter nichtsdestotrotz mit großer Schonungslosigkeit bei der Eroberung vorgegangen zu sein, weswegen nicht zu bezweifeln ist, dass es zu ungezählten blutigen Szenen kam. Gräuelpropaganda einerseits, verharmlosende Gegendarstellungen andererseits, war bereits damals gängiges Mittel waffenloser Kriegsführung.

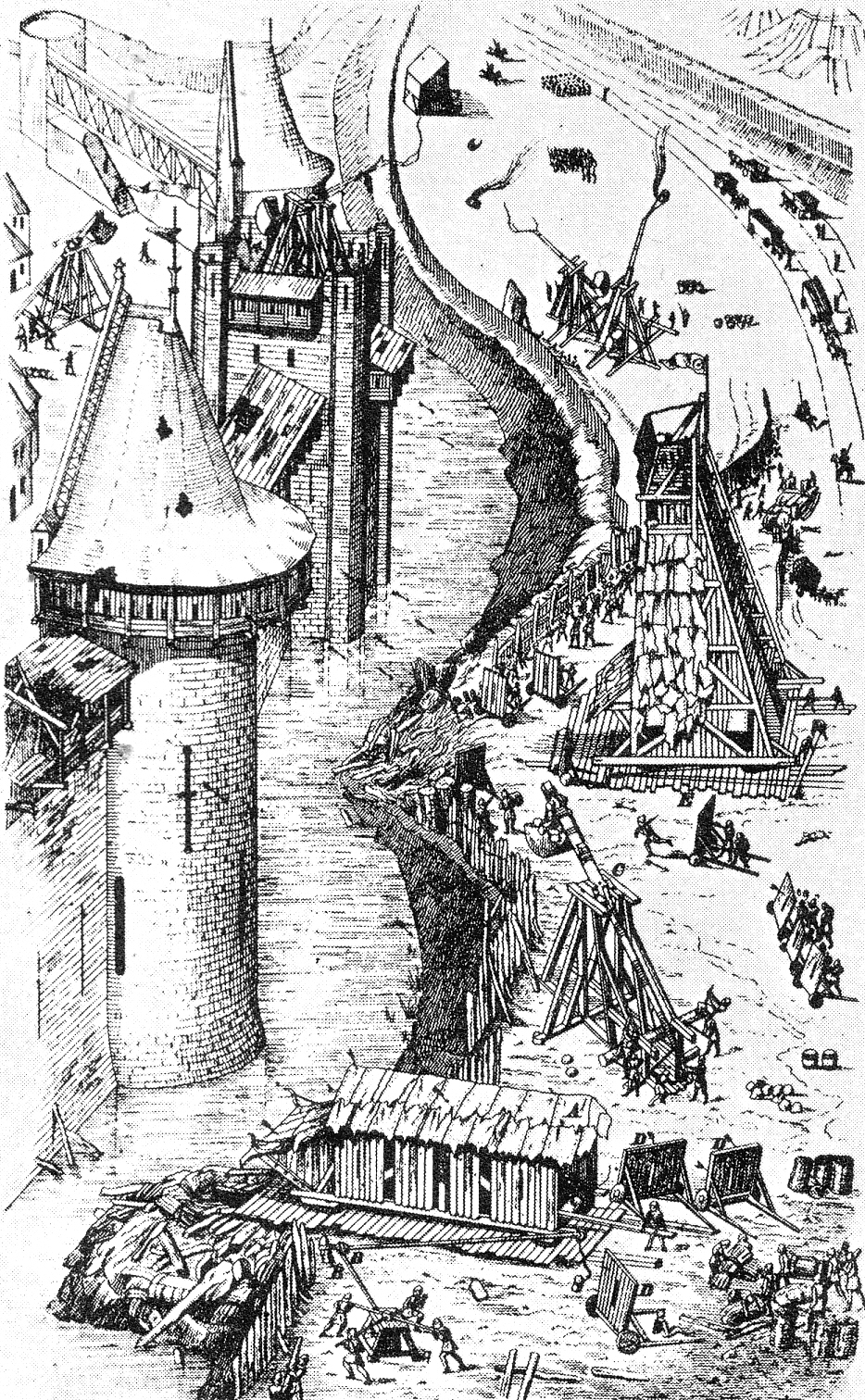

Landrichter Bogussa, wohl um seine Freiheit zu erlangen, bot den Ordensrittern das Nießbrauch die Burg an, bis es zur Einigung wegen der ausstehenden Kriegskosten mit Władysław Ellenlang käme. Landmeister von Plötzke hatte inzwischen andere Pläne. Er glaubte wohl schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr an eine Begleichung der Kosten, die sich mit der zweiten Belagerung Danzigs noch erhöht hatten, und schritt zur Unterwerfung ganz Ostpommerellens. Diesem Plan folgend, zog er zum wichtigen Weichselübergang bei Dirschau, wo seit dem frühen 13. Jahrhundert eine starke Burganlage die angrenzende Stadt schützte, ganz ähnlich dem Beispiel Danzigs. In Dirschau hatte einer der Neffen Władysławs seine Residenz, Herzog Kasimir von Kujawien. Angeblich soll dieser dem heranziehenden Landmeister entgegen gezogen sein und sich eingedenk der langen und guten Beziehungen, auf die Knie geworfen haben und um Verschonung Dirschaus gebeten haben. Der Landmeister soll das Anerbieten kühl abgeschlagen und freien Abzug des Herzogs angeboten haben. Es kam zur Belagerung Dirschaus. Der Orden beschoss mit mehreren Wurfmaschinen die festen Mauern und berannte wieder und wieder die Wehranlage, deren Besatzung sich mit Geschick und Tapferkeit zur Wehr setzte und den Angreifern manchen Verlust zufügte. Den Fall ihrer Burg konnten sie nicht verhindern. Ob durch Beschuss oder Brandstiftung der Besatzung ist ungeklärt, doch geriet die Burg in Flammen und wurde aufgegeben. Im allgemeinen Chaos konnten erhebliche Teile der Verteidiger fliehen. Dem Deutschen Orden fiel, sehr zum Missvergnügen des Landmeisters, eine schwelende Ruine in die Hände. Aufgeschreckt von den desaströsen Nachrichten aus Pommerellen, fühlte sich Władysławs veranlasst auf dem Verhandlungsweg zu einer Einigung mit dem Heinrich von Plötzke und dem Orden zu kommen. Zu bieten hatte er nichts, seine Kassen waren weiterhin leer und seit dem Fall Danzigs war klar, dass die Deutschritter mehr als die ursprünglich geforderten 10.000 Mark Silber zur Begleichung ihrer Kriegskosten wollten. Mit leeren Taschen aber den langatmigsten Worten das traditionell freundschaftliche und ehrenvolle gegenseitige Verhältnis betreffend, traf er den Landmeister im Grenzgebiet Kujawiens, in der wohl zuversichtlichen Hoffnung eine einvernehmliche Einigung erzielen können und mit dem Orden Ratenzahlung zu vereinbaren. Heinrich von Plötzke eröffnete ihm nun seine Rechnung und Władysław war tief erschüttert. Der Orden forderte 100.000 Schock (60) böhmische Silbergroschen. Aus den ursprünglich 10.000 Mark Silber, das einem Gewicht von rund 2.300 Kilogramm entsprach, waren jetzt mehr als 6.000.000 böhmische Groschen, mit einem Silbergewicht von mehr als 21 Tonnen geworden, eine ungeheuerliche Summe. Tief bestürzt wollte Władysław die Entscheidung einem Schiedsgericht überlassen, doch Landmeister Heinrich von Plötzke, sicher das Geld, gleich welche Summe auch immer, niemals zu sehen, blieb unerbittlich. Władysław brach das Treffen ab und verließ im Groll den Versammlungsort. Ein tiefes Zerwürfnis war eingetreten, der Gegensatz zwischen Polen und dem Deutschen Orden nahm hier seinen Anfang. Allerspätestens jetzt waren die Würfel gefallen, das Weichselgebiet Pommerellens sollte fest in die Hand der Ordensritter geraten. Mit dem Fall Danzigs und Dirschaus waren die Vorraussetzungen geschaffen, es fehlte noch Schwetz (polnisch Świecie) an der Weichsel. War die Einnahme Dirschaus schon kein einfaches Unterfangen, stellte Schwetz noch eine weit größere Herausforderung dar.

Am Zufluss der Wda (deutsch Schwarzwasser) in die Weichsel gelegen, erlaubte die nah an der Stadt liegende Burg, nur im Süden, dort zusätzlich geschützt von einer Vorburg, die Möglichkeit zum Angriff. Neben der ohnehin starken Besatzung, wurde die Verteidigung zusätzlich von den aus Dirschau entkommenen Streitkräften verstärkt. Gegen Ende 1308 begann die Belagerung. Zur Einnahme wurden vier große Belagerungstürme errichtet, die über Wochen in ständiger Bewegung Angriff auf Angriff gegen die massiven Festungsmauern durchführten. Die Verteidigung, die auf auf ein stattliches Arsenal von Verteidigungsmaschinen zurückgreifen konnten, hielt allen Angriffen stand. Die Einnahme auf herkömmlichem Weg war unabsehbar und so griffen die Ordensritter zu allerlei Mitteln der psychologischen Kriegsführung. In guter Sichtweite zur Burg, wurden zwölf Galgen errichtet, zum abschreckenden Beispiel, was den Verteidigern blühte, sollten sie ihren Widerstand fortführen. Allein, es half nichts. Die Burgbesatzung war sich seiner vorteilhaften Stellung sehr sicher und unternahm keinerlei Anstalten zur Übergabe. Wie oft gab Verrat am Ende den Ausschlag. Neben polnischen Truppen, waren ebenso zahlreiche pommerellsche Ritter und Mannschaften unter den Verteidigern. Nicht alle von diesen waren in ihrer Anhänglichkeit gegenüber Władysław Ellenlang unkompromittierbar und so fand sich unter der Mannschaft ein gewisser Edelmann Namens Czedrowicz, der sich bestechen ließ. Eines Nachts durchschnitt er die Seile und Sehnen der Verteidigungsmaschinen und flüchtete aus der Burg zu den Ordensrittern, um davon zu berichten. Schon am frühen nächsten Morgen begann ein neuerlicher Ansturm auf die Mauern. Die Insassen der Burg, beraubt ihrer effizientesten Verteidigungsgeräte, mussten unter Einsatz aller Hilfsmittel den Angriff abschlagen und konnten so noch einmal einige Tage gewinnen, doch war der Durchhaltewille ernsthaft untergraben. Sie ersuchten um eine einmonatige Waffenruhe. Nach Ablauf der Frist, käme von außen keine Hilfe, würde man die Burg übergeben. Landmeister Heinrich von Plötzke bewilligte die Waffenruhe. Seine Truppen benötigten der Erholung, zumal der Winter zwischenzeitlich mit ganzer Härte hereingebrochen war. Aus der Burg wurden Boten in aller Heimlichkeit an den Hof Władysławs gesandt, um dringend Unterstützung anzufordern. Er vermochte nur wenig zu leisten und sandte mit Kastellan Andreas von Rosberg und Landrichter Michael von Sandomierz, was er an Truppen entbehren konnte, und es war wenig genug. Kaum wurden sie der Ordensritter ansichtig, zogen sie kampflos ab. Die Burg musste vereinbarungsgemäß aufgeben. Den Insassen wurde freier Abzug gewährt, darunter befanden sich die Herzöge Przemysław und Kasimir, beides Söhne Herzog Siemomysławs von Kujawien, einem Halbbruder Władysław Ellenlangs. Neben den starken Festungsalagen von Danzig, Dirschau und Schwetz, waren währenddessen von anderen Heerhaufen des Ordens weniger befestigte Orte genommen worden, so etwa Könitz, Tuchel oder Schlochau. Für die heimgesuchte Bevölkerung der erwähnten Städte kehrte jetzt nicht wie erhofft Friede unter neuen Herren ein. Schwere Steuern, Enteignung allen Besitzes, Vertreibung des polenfreundlichen Adels bis hin zur Vertreibung einer ganzen Stadtbevölkerung, wie im besonders tragischen Fall von Dirschau. Die Habe der Bewohnerschaft genügte nicht, die Schadensersatzforderungen des Ordens zu befriedigen und der Magistrat musste sich im Februar 1309 dazu verpflichten nach Pfingsten mit der gesamten Bevölkerung die Stadt zu verlassen und nie wieder zu kommen. Die ungewöhnliche Härte, mit der die Ordensherren in Pommerellen gegen Städte und Adel vorgingen, kann nicht auf Geldnot zurückgeführt werden, es scheint vielmehr, dass man grundsätzlich wenig Vertrauen in die Bewohnerschaft hatte und ganz der bisherigen Besiedlungsstrategie in Preußen, deutsche Siedler und Edelleute heranführen wollte. Das eingetriebene Geld, es können etwa 30.000 Mark Silber veranschlagt werden, sollte zur Entschädigung Władysławs aufgewendet werden. Der Orden war fest entschlossen der Besetzung Ostpommerellens, die endgültige Annexion folgen zu lassen und hierzu sollte Władysławs ausbezahlt werden, damit er auf seine Ansprüche verzichte. Ob er tatsächlich den Betrag oder Teile davon je erhielt, wissen wir nicht. Dem Orden, der bei Anwendung von Waffengewalt wenig Hemmungen bewies, war andererseits auf der staatsrechtlichen Seite desto bemühter seine Erwerbungen zu legalisieren und abzusichern. So kaufte er für tausend Mark Thorner Denare von Herzogin Salome, Mutter der oben erwähnten Kujawischen Herzöge, den sogenannten Fischwerder zwischen Nogat und Weichsel ab. Der mit viel Rücksicht ausgehandelte Vertrag, wurde im Oktober 1309 ratifiziert.

Am Zufluss der Wda (deutsch Schwarzwasser) in die Weichsel gelegen, erlaubte die nah an der Stadt liegende Burg, nur im Süden, dort zusätzlich geschützt von einer Vorburg, die Möglichkeit zum Angriff. Neben der ohnehin starken Besatzung, wurde die Verteidigung zusätzlich von den aus Dirschau entkommenen Streitkräften verstärkt. Gegen Ende 1308 begann die Belagerung. Zur Einnahme wurden vier große Belagerungstürme errichtet, die über Wochen in ständiger Bewegung Angriff auf Angriff gegen die massiven Festungsmauern durchführten. Die Verteidigung, die auf auf ein stattliches Arsenal von Verteidigungsmaschinen zurückgreifen konnten, hielt allen Angriffen stand. Die Einnahme auf herkömmlichem Weg war unabsehbar und so griffen die Ordensritter zu allerlei Mitteln der psychologischen Kriegsführung. In guter Sichtweite zur Burg, wurden zwölf Galgen errichtet, zum abschreckenden Beispiel, was den Verteidigern blühte, sollten sie ihren Widerstand fortführen. Allein, es half nichts. Die Burgbesatzung war sich seiner vorteilhaften Stellung sehr sicher und unternahm keinerlei Anstalten zur Übergabe. Wie oft gab Verrat am Ende den Ausschlag. Neben polnischen Truppen, waren ebenso zahlreiche pommerellsche Ritter und Mannschaften unter den Verteidigern. Nicht alle von diesen waren in ihrer Anhänglichkeit gegenüber Władysław Ellenlang unkompromittierbar und so fand sich unter der Mannschaft ein gewisser Edelmann Namens Czedrowicz, der sich bestechen ließ. Eines Nachts durchschnitt er die Seile und Sehnen der Verteidigungsmaschinen und flüchtete aus der Burg zu den Ordensrittern, um davon zu berichten. Schon am frühen nächsten Morgen begann ein neuerlicher Ansturm auf die Mauern. Die Insassen der Burg, beraubt ihrer effizientesten Verteidigungsgeräte, mussten unter Einsatz aller Hilfsmittel den Angriff abschlagen und konnten so noch einmal einige Tage gewinnen, doch war der Durchhaltewille ernsthaft untergraben. Sie ersuchten um eine einmonatige Waffenruhe. Nach Ablauf der Frist, käme von außen keine Hilfe, würde man die Burg übergeben. Landmeister Heinrich von Plötzke bewilligte die Waffenruhe. Seine Truppen benötigten der Erholung, zumal der Winter zwischenzeitlich mit ganzer Härte hereingebrochen war. Aus der Burg wurden Boten in aller Heimlichkeit an den Hof Władysławs gesandt, um dringend Unterstützung anzufordern. Er vermochte nur wenig zu leisten und sandte mit Kastellan Andreas von Rosberg und Landrichter Michael von Sandomierz, was er an Truppen entbehren konnte, und es war wenig genug. Kaum wurden sie der Ordensritter ansichtig, zogen sie kampflos ab. Die Burg musste vereinbarungsgemäß aufgeben. Den Insassen wurde freier Abzug gewährt, darunter befanden sich die Herzöge Przemysław und Kasimir, beides Söhne Herzog Siemomysławs von Kujawien, einem Halbbruder Władysław Ellenlangs. Neben den starken Festungsalagen von Danzig, Dirschau und Schwetz, waren währenddessen von anderen Heerhaufen des Ordens weniger befestigte Orte genommen worden, so etwa Könitz, Tuchel oder Schlochau. Für die heimgesuchte Bevölkerung der erwähnten Städte kehrte jetzt nicht wie erhofft Friede unter neuen Herren ein. Schwere Steuern, Enteignung allen Besitzes, Vertreibung des polenfreundlichen Adels bis hin zur Vertreibung einer ganzen Stadtbevölkerung, wie im besonders tragischen Fall von Dirschau. Die Habe der Bewohnerschaft genügte nicht, die Schadensersatzforderungen des Ordens zu befriedigen und der Magistrat musste sich im Februar 1309 dazu verpflichten nach Pfingsten mit der gesamten Bevölkerung die Stadt zu verlassen und nie wieder zu kommen. Die ungewöhnliche Härte, mit der die Ordensherren in Pommerellen gegen Städte und Adel vorgingen, kann nicht auf Geldnot zurückgeführt werden, es scheint vielmehr, dass man grundsätzlich wenig Vertrauen in die Bewohnerschaft hatte und ganz der bisherigen Besiedlungsstrategie in Preußen, deutsche Siedler und Edelleute heranführen wollte. Das eingetriebene Geld, es können etwa 30.000 Mark Silber veranschlagt werden, sollte zur Entschädigung Władysławs aufgewendet werden. Der Orden war fest entschlossen der Besetzung Ostpommerellens, die endgültige Annexion folgen zu lassen und hierzu sollte Władysławs ausbezahlt werden, damit er auf seine Ansprüche verzichte. Ob er tatsächlich den Betrag oder Teile davon je erhielt, wissen wir nicht. Dem Orden, der bei Anwendung von Waffengewalt wenig Hemmungen bewies, war andererseits auf der staatsrechtlichen Seite desto bemühter seine Erwerbungen zu legalisieren und abzusichern. So kaufte er für tausend Mark Thorner Denare von Herzogin Salome, Mutter der oben erwähnten Kujawischen Herzöge, den sogenannten Fischwerder zwischen Nogat und Weichsel ab. Der mit viel Rücksicht ausgehandelte Vertrag, wurde im Oktober 1309 ratifiziert.

Einen Monat vorher kam es zum vielleicht wichtigsten Vergleich, nach jener mit Władysław Ellenlang. Brandenburgs Ansprüche auf Pommerellen, auch auf jene östliche Hälfte rechts und links der Weichsel, die nun fest in der Hand des Deutschen Ordens waren, blieben bislang unbefriedigt. Die Eroberung Danzigs im Vorjahr, damals noch durch die kombinierte Waffengewalt der mit Polen verbündeten Deutschritter, sowie polnischen Parteigängern aus dem Herzogtum Pommerellen, lastete auf schwer auf dem Verhältnis Brandenburgs und des Ordens. Die damals laufenden Verhandlungen zur Wahl des römisch-deutschen Königs verhinderten etwaige brandenburgische Gegenmaßnahmen. Man würde sich schon arg im seinerzeit noch lebenden, wenn auch hochbetagten Markgraf Otto IV. getäuscht haben, hätte er nicht ganz seiner Natur folgend, zu kriegerischen Maßregeln gegriffen. Die Zeit dazu war jedoch eine höchst ungünstige gewesen und die Reichsangelegenheiten fesselten in den entscheidenden Wochen des Herbst 1308 seine Aufmerksamkeit. Nun war er tot, gestorben Anfang des Jahres 1309. Aus dem Holze seines Onkels war Waldemar nicht geschnitzt, zwar ähnlich reizbar, mitunter ungestüm, doch kein Feldherrentypus, den der Ruhm des Schlachtfeldes lockte. Der kinderlose Tod seiner Halbbrüder, die ebensolche Kinderlosigkeit des verstorbenen Onkels und das vorzeitige Dahinscheiden Markgraf Hermanns, dem letzten lebenden Regenten der Ottonischen Linie, machte ihn in kurzer Zeit zum Herrn fast des gesamten brandenburgischen Territorialbesitz. Der noch lebende Halbonkel Heinrich mischte sich fast nicht ein und die Halbwaise Johann, Hermanns Sohn, war sein unmündiger Schutzbefohlener. Waldmar war als Erbe der umfangreichen Johanneischen Besitzungen und als vorläufiger Verweser der Ottonischen Ländereien seines Mündels, ohne Übertreibung der mächtigste brandenburgische Landesfürst, seit bestehen der Mark.

Der Orden ging zur Regelung dieser Frage auf den Markgrafen zu, um mit ihm über die Abtretung seiner Ansprüche und Rechte hinsichtlich des östlichen Pommerellens zu verhandeln. Bis zum 13. September 1309 zogen sich die Verhandlungen hin. An diesem Tage trat Waldemar im Beisein des Landmeisters von Preußen zu Soldin für die Kaufsumme von 10.000 Mark Silber nach brandenburgischen Gewicht, die drei Gebiete von Danzig, Dirschau und Schwetz ab. Er verpflichtete sich dem Orden die Zustimmung über diesen Verkauf von dem Fürsten von Rügen und dem Herzoge von Glogau einzuholen. Beide glaubten gleichfalls Anrechte auf diese Region zu haben. Ebenso verpflichtete sich der Markgraf dem Orden beim römisch-deutschen König Heinrich VII. die Bestätigung einzuholen. Dem Deutschen Orden blieb es überlassen die päpstliche Anerkennung zu erwirken. Der 2. Februar des Folgejahres wurde festgelegt, bis die Zustimmungen und Bestätigungen eingeholt sein sollten. Würde dies bis zum festgelegten Termin nicht erfolgen, so galt der Kaufvertrag als aufgehoben und neue Verhandlungen sollten eingeleitet werden. Tatsächlich leisteten die Herzöge Heinrich, Konrad und Boleslaus von Schlesien, Herren zu Glogau, am 8. Januar 1310 eine Verzichtserklärung auf ihre Ansprüche in besagten Gebieten zugunsten der Markgrafen Brandenburgs, ihrer Schwäger, wie es in der Urkunde hieß. Gemeint war zuvorderst Waldemars Mündel Johann, dessen älteste Schwester Mechthild mit Herzog Heinrich verheiratet war, aber wohl auch schon Waldemar, wenngleich seine Verlobung mit Agnes, die jüngere Schwester der Mechthild, noch nicht ehelich vollzogen war. Wizlaw von Rügen fehlte noch und der 2. Februar verstrich, ohne dass zu einer gleichlautenden Erklärung gekommen war. Unter Mithilfe Herzog Wartislaws von Pommern-Stettin gelang es Waldemar schließlich eine entsprechende Verzichtleistung am 12. April 1310 zu erwirken, so dass die größten Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt waren. Etwas später kommen wir darauf nochmal kurz zu sprechen.

Wenn auch der Besitz Danzigs für die weitere Entfaltung der Mark von herausragender Bedeutung gewesen wäre, so war die Rückgewinnung des Gebiets aus den Händen der kriegserprobten, gut gerüsteten und wirtschaftlich vortrefflich aufgestellten Deutschritter kaum zu erwarten. Mit dem Verkauf seiner Anrechte machte Waldemar das Beste aus einer schon verlorenen Sache. Für den Deutschen Orden kamen die Ereignisse seit Spätsommer 1308 zu einer besonders günstigen Zeit, denn an den unruhigen Ostengrenzen seines Herrschaftsgebiets, herrschte relative Ruhe. Die verfeindeten heidnischen Litauer verzichteten, bis auf einen Vorfall, auf größere Plünderzüge in die östlichen Siedlungsräume des Ordens und so konnten namhafte Teile der Ordensstreitkräfte und Mittel in Pommerellen zum Einsatz gebracht werden.

Die starke militärische Konzentration erzielte trotz verbissener Abwehr der Verteidiger, einen verhältnismäßig schnellen Erfolg, was ganz im Sinne des Hochmeisters war, der sorgenvoll den Entwicklungen im schwelenden Konflikt mit dem Rigaer Erzbistum entgegen sah, über den im vorigen Kapitel berichtet wurde. Sicherlich war es jene Auseinandersetzung mit dem dortigen Erzbischof, die im Anschluss an den Eroberungsfeldzug, den Landmeister von Preußen einen versöhnlichen Kurs einschlagen ließ, möglicherweise unter Weisung des Hochmeisters. Wer immer als treibende Kraft dahinter stand, ein einvernehmlicher Vergleich mit den gegnerischen Parteien sollte erzielt werden, ganz besonders mit dem Markgrafen Waldemar. Brandenburg konnte sich neben der Aussicht auf jene erwähnten 10.000 Mark Silber, die Burgbezirke Schlawe, Rügenwalde und Stolp sichern, womit zwar der lang ersehnte Zugang zur Ostseeküste verbunden war, jedoch ohne einen leistungsfähigen Seehafen, was den Gesamtwert der Erwerbungen erheblich schmälerte.

Gegen die Seestädte

Dem neugewählten König Heinrich VII. gelang es auffallend schnell im deutschen Reichsteil stabile Zustände herzustellen. Sein Bruder, Erzbischof Balduin von Trier, hatte im Konzert der anderen rheinischen Kurfürsten hieran den größten Anteil. Vor diesem günstigen Hintergrund schickte Heinrich sich an, auch die Situation im oberitalienischen Reichsteil zu regeln. Über die Unabhängigkeitsbestrebungen der dortigen Stadtrepubliken wurde schon in vorangehenden Kapiteln mehrmals gesprochen. Dort herrschten zu den Zeiten der späten Staufer vordergründig zwei Parteiungen. Die Ghibellinen, im Ursprung die Bezeichnung der staufischen Anhänger in Italien, in der nachstaufischen Zeit dann allgemein eine pro kaiserliche Gruppe, und die Guelfen, oder in staufischer Zeit, die Anhänger der Welfen, in der Zeit nach den Staufern allgemein hin die Parteianhänger des Papstes. Die Grenzen waren nicht scharf und es gab Dynamiken unter den jeweiligen Parteien. So musste ein guelfischer Anhänger nicht notwendigerweise ein Gegner des Kaisers sein, gleichzeitig konnte ein Ghibelline im Einklang päpstlicher Politik agieren. Die spezifischen Motivationen ergaben sich in den meisten Fällen aus den regionalen Rivalitäten der Städte untereinander. Die Macht der Städte war in den zurückliegenden 50 Jahren auch nördlich der Alpen außerordentlich gewachsen und sie strebten aus dem Griff ihrer Herren hinauszuwachsen. Es entstanden nördlich der Alpen die Freien Städte. Solche, die sich in oft langwierig und blutigen Kämpfen der Verwaltung eines Bischofs entwanden. Es folgten die Reichsstädte, die sich in gleicher Weise dem Griff eines weltlichen Landesherren entzogen. Die letzteren bildeten die große Mehrheit und waren dem Reichsoberhaupt abgabenpflichtig, der umgekehrt ihre Autonomie garantierte, so zumindest die reine Lehre. Oft war der König oder Kaiser genötigt seine Rechte in diesen Städten, oder immerhin Teile davon, aus Geldmangel oder anderen Gründen zu verpfänden. Meist an jene Gruppe, aus deren Griff die Städte sich einst befreit hatten und so gerieten sie wieder unter mittelbare oder sogar unmittelbare Kontrolle weltlicher oder geistlicher Fürsten.

Daneben gab es das Heer der abhängigen Städte, die weiterhin unter landesherrlicher Kontrolle standen und deren Magistrat abgängig von den Vorgaben eines fürstlichen Vertreters war, sei es ein Burggraf, ein Vogt oder anderer Formen hoheitlicher Verwaltung. Selbst zu klein, um aus eigenen Kräften die Autonomie zu erlangen, wurde es Mode, dass sich Städtebünde bildeten. Mitunter waren Freie Städte und Reichsstädte daran beteiligt. In den meisten Fällen waren es aber Städte eines Fürstentums oder benachbarter Regionen. Autonomiebestrebungen und Gegensatz zum Landesherren waren dabei nicht die ausschließlichen Gründe derartiger Vereinigungen. Die Landesherren hätten solche separatistischen Bewegungen sonst mit aller Entschlossenheit bekämpft und schon im Keime erstickt. Aufhänger der meisten Verbindungen waren die desolaten Zustände auf den Binnenhandelsstraßen. Wegelagerei war in manchen Regionen zu einer solchen Plage geworden, dass sich regelrechte Karawanen in den Städten sammelten und unter starker Bewachung zum Zielort reisten. Neben den räuberischen Überfällen Gesetzloser, war das ausufernde Fehdewesen mindestens ebenso abträglich für den Handel. In allen Fällen litten neben den Kaufleuten, nicht zuletzt die fürstlichen Kassen unter einem eingeschränkten Handel. Zu den ureigensten Aufgaben eines Landesherren gehörte die Wahrung der Sicherheit seiner Bewohner. Auf Raub etc., standen die schlimmsten denkbaren Strafen, doch in Ermangelung einer Exekutive, war den Zuständen auf den Straßen nicht Herr zu werden. Gelang es den oder die Übeltäter zu erwischen und durch Zeugenaussagen zu überführen, was schwer genug war, flocht man ihn auf das Rad und ließ den jämmerlich zerschmetterten Sterbenden zur Abschreckung Tage, gelegentlich Wochen hängen. Doch es half alles nichts. Die Chance gefasst zu werden, war nicht eben hoch. Die Städte schlossen sich also gegen diese Verhältnisse zusammen, bündelten damit ihre Kräfte, pflegten untereinander Beziehungen und schufen damit, wenn auch auf Umwegen, so doch als beabsichtigten oder unbeabsichtigten Nebeneffekt, ein wirksames Mittel gegen allzu herrische Landesfürsten. Die überwiegend noch jungen Städte der Mark waren, verglichen mit solchen in Schwaben, Franken, entlang des Rheins, in der Schweiz oder im Elsaß, alle mehr oder minder mit dem markgräflichen Geschlecht im Einvernehmen. Entlang der Küste sah es schon anders aus. Lübeck hatte sich längst aus dem Verband der Holsteiner Grafen entfernt, Hamburg hatte seine Emanzipation so gut wie abgeschlossen. Dem Beispiel folgend, wurden die mecklenburgischen Seestädte zunehmend renitenter und entglitten ihren Herren. Rostock war seit den Ereignissen um Nikolaus, den man das Kind nannte, formal an Dänemark gefallen, tatsächlich aber praktisch autonom, sehr zum Verdruss König Erik VI. Menveds, der nur nach einer Ursachse suchte, die rebellische Stadt zu züchtigen und zu unterwerfen. Doch nicht genug, Stralsund und Greifswald verbanden sich mit Rostock in einem Städtebund zum gegenseitigen Schutz gegen jedermann, was auch die eigenen Herren beinhaltete. Wismar, die wichtigste Stadt Heinrichs II. von Mecklenburg, verhielt sich mittlerweile offen oppositionell gegen den Landesherren. Dieser hatte seine einzige Tochter, Margarethe, mit Herzog Otto von Lüneburg, Sohn Ottos des Strengen, verlobt und wollte im März 1310 die großangelegte Hochzeit standesgemäß in seiner alten Residenzstadt abhalten. Das dortige Schloss hatte die reiche Stadt dem stets in Geldverlegenheiten befindlichen Fürsten abgekauft und zwischenzeitlich niederreißen lassen, er war als Bittsteller in seiner eigenen Stadt auf deren guten Willen und Gastfreundschaft angewiesen. Wismar verweigerte ihm tollkühn das Vorhaben und begründete es mit befürchteten Ausschreitungen, die bei einer so großen Veranstaltung kaum ausblieben und von den zahlreich anwesenden Dienstmannen der hohen Gäste heraufbeschworen würden. Wenn die Begründung grundsätzlich nicht von der Hand zu weisen war, wie es zahlreiche Beispiele andernorts bewiesen, war die Verweigerungshaltung dennoch nichts weniger, als ein Affront und ein offener Bruch mit dem Landesherren. Heinrich von Mecklenburg war brüskiert worden und sann auf Vergeltung für diese Schmach, doch für den Augenblick galt es einen Ausweichort zu finden, wozu Sternberg gewählt wurde, wo Heinrich fortan auch seine Residenz hielt. Noch auf dem mehrtägigen Fest eröffnete er den anwesenden Fürsten und Rittern seinen Plan. Die rebellischen Seestädte sollten an die Kandare genommen und für ihre Aufsässigkeit gezüchtigt werden. Als wichtigsten Verbündeten gewann er den dänischen König, der schriftlich dazu eingeladen wurde. Dieser stimmte erwartungsgemäß zu, schließlich hatte er seine Rechnung mit Rostock noch nicht gemacht. Er gab dabei eine überraschende Empfehlung ab, über deren Motivation nur spekuliert werden kann. Die Unternehmung habe dann besondere Chance auf Erfolg, wenn es gelänge den brandenburgischen Markgrafen Waldemar dafür zu gewinnen. Das Verhältnis zu Dänemark war seit der brandenburgischen Strafaktion gegen Fürst Nikolaus von Rostock und der damaligen Intervention Dänemarks, stark unterkühlt. Der König wollte vermeiden, dass Brandenburg sich auf die Seite der Seestädte schlug, was keinesfalls auszuschließen war. Den Konflikt in Pommerellen hatte Waldemar mit dem Vertrag von Soldin für Brandenburg günstig zum Abschluss gebracht und mit dem Deutschen Orden einen gewogenen und militärisch potenten Nachbarn an seiner nordöstlichen Grenze gewonnen. Er hatte somit die Hände frei, Vorsicht war also geboten. Noch konnte niemand den jungen Markgrafen Waldemar einschätzen und es war vernünftig ihn einzubinden. Zu welchen Bedingungen dies möglich würde, sollte sich zeigen.

Auf April 1310 lud Heinrich von Mecklenburg, gemeinschaftlich mit dem König von Dänemark den Markgrafen zur Unterredung nach Ribnitz ein. Ob Waldemar davon überrascht war, ob er zögerte, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, doch schien der Ton der Einladung eine prägnante Charakterfacette des jungen Fürsten getroffen zu haben. Wir werden noch sehen was damit gemeint ist. Er ging darauf ein und war in der ersten Hälfte des April in Ribnitz zugegen, wo neben den Gastgebern Heinrich von Mecklenburg und Erik von Dänemark, Herzog Wartislaw von Pommern-Stettin, Fürst Wizlaw von Rügen, Waldemars askanischer Verwandter, Graf Albrecht von Anhalt, Graf Heinrich von Regenstein und weitere sich versammelten. Die Absicht war klar, doch nicht das eigentliche Vorgehen. Ohne triftigen Grund konnte man nicht gegen die Städte vorgehen, ohne einen Aufschrei im ganzen norddeutschen Raum, besonders unter den Städten der sich in Entfaltung befindenden Hanse. Wismar hatte seinem Landesherren bereits den notwendigen Anlass geboten, doch konnte König Erik gegen Rostock nicht vorgehen, ohne das Rostock eine ausreichenden Grund dazu bot. Bevor darauf näher eingehen, zunächst die Bedingungen Waldemars, zu denen er bereit war der Unternehmung sich anzuschließen. Sie wirft ein bezeichnendes Bild auf jene schon angedeutete charakterliche Eigenart, die mehr als alle seine anderen Wesenszüge, das Bild und die Erinnerung von ihm prägten.

Auf April 1310 lud Heinrich von Mecklenburg, gemeinschaftlich mit dem König von Dänemark den Markgrafen zur Unterredung nach Ribnitz ein. Ob Waldemar davon überrascht war, ob er zögerte, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, doch schien der Ton der Einladung eine prägnante Charakterfacette des jungen Fürsten getroffen zu haben. Wir werden noch sehen was damit gemeint ist. Er ging darauf ein und war in der ersten Hälfte des April in Ribnitz zugegen, wo neben den Gastgebern Heinrich von Mecklenburg und Erik von Dänemark, Herzog Wartislaw von Pommern-Stettin, Fürst Wizlaw von Rügen, Waldemars askanischer Verwandter, Graf Albrecht von Anhalt, Graf Heinrich von Regenstein und weitere sich versammelten. Die Absicht war klar, doch nicht das eigentliche Vorgehen. Ohne triftigen Grund konnte man nicht gegen die Städte vorgehen, ohne einen Aufschrei im ganzen norddeutschen Raum, besonders unter den Städten der sich in Entfaltung befindenden Hanse. Wismar hatte seinem Landesherren bereits den notwendigen Anlass geboten, doch konnte König Erik gegen Rostock nicht vorgehen, ohne das Rostock eine ausreichenden Grund dazu bot. Bevor darauf näher eingehen, zunächst die Bedingungen Waldemars, zu denen er bereit war der Unternehmung sich anzuschließen. Sie wirft ein bezeichnendes Bild auf jene schon angedeutete charakterliche Eigenart, die mehr als alle seine anderen Wesenszüge, das Bild und die Erinnerung von ihm prägten.

Er wünschte von Erik zum Ritter geschlagen zu werden. Ein Wunsch, der so ganz der Mode der Zeit entsprach und für sich alleine noch keine besondere Aussage hinsichtlich Waldemars Charakter zuließe. Das Rittertum als halbsakraler Orden, war während der Kreuzzüge entstanden. Mit Beginn des 13. Jahrhunderts kam es auch im deutschen Reichsteil auf, anfangs allerdings noch selten. Ein Orden mit mit einem Ehrenkodex und äußeren Auszeichnungen, zu dem man nicht geboren wurde, obgleich eine adlige Geburt fast in allen Fällen Bedingung zum Erwerb war. Bei allen Gelegenheiten, in der Schlacht wie bei Festivitäten, erhielten die Ritter Plätze unter den Vornehmsten. Es knüpften sich hohe Vorstellungen an diese Würde. Der Ritter symbolisierte den Inbegriff aller männlichen Tugenden. Die Ritterwürde war eine höchst erstrebenswerte. Ein Heer, wie ein Hof, erhielt erst durch Ritter Glanz und Bedeutung. Selbst Fürsten drängten sich um diese Ehre, so waren die Markgrafen Johann und Otto von Brandenburg, die Ahnen Waldemars, im Jahre 1231 zu Rittern geschlagen worden, und auch Graf Wilhelm von Holland ließ sich noch vor seiner Krönung zum römisch-deutschen König, in den Ritterstand erhöhen.

Doch Waldemar begehrte nicht nur für sich, sondern für weitere 99 aus seinem Gefolge, diese Würde. Ein erstes Indiz, dass Waldemar den großen Auftritt liebte und wir werden es noch in größter Deutlichkeit erfahren. Doch greifen wir den Ereignissen nicht voraus. Der dänische König war von der Bereitwilligkeit des brandenburgischen Markgrafen überrascht. Sein Wunsch schien billig, gemessen an den Diensten, die er im gemeinsamen Kampf gegen die Seestädte in Aussicht stellte. Erik wollte die Zeremonie mit allem Pomp den die Zeit ermöglichte, in angemessener Weise begehen, und hier setzte sein Plan gegen Rostock an. Als feierliche Untermalung war ein Turnier vorgesehen und dieses Ritterspiel sollte in Rostock abgehalten werden.

Turniere waren das gesellschaftliche Großereignis des Mittelalters. Die Besucher erschienen, so sie es nur irgend einrichten konnten, in ihren prachtvollsten Gewändern. Speisen und Getränke wurden im Überfluss gereicht und der im sonstigen Leben alles bestimmende religiöse Aspekt, trat anlässlich solcher oft wochenlanger Festlichkeiten, in den Hintergrund und durch den Genuss sinnlicher Reize überdeckt. Trunk, Völlerei, ausschweifende Sittenlosigkeit, waren typische Begleiterscheinungen, die sonst von der Kirche scharf sanktioniert wurden. Der anlässlich solcher Veranstaltungen betriebene Aufwand war immens, so dass es seltene Spektakel blieben, dann aber über Staatsgrenzen hinweg bekannt und zahlreich besucht wurden.

Wie erwartet, verweigerte sich Rostock dem Vorhaben des Königs. Der örtliche Rat machte die gleichen Bedenken geltend, wie zuvor Wismar anlässlich des Hochzeitsgesuchs Heinrichs von Mecklenburg. Die Ruhe und der städtische Friede würde durch die große Anzahl Ortsfremder gestört, die Natur der Veranstaltung, der exzessive Alkoholausschank, die daraus sich üblicherweise ableitenden Ausschweifungen, führten ohne Zweifel zu Reibereien, schlimmstenfalls zu Ausschreitungen und Schäden an der Stadt. Der Argumentation konnte man objektiv gesehen nicht widersprechen, allein sie war wider den Wunsch ihres Herren, und damit war die Falle zugeschnappt, ein Vorwand zur Züchtigung gefunden. Vom Turniervorhaben wollte sich der König deswegen nicht abbringen lassen, der Gedanke daran beflügelte ihn augenscheinlich, zumal es das geeignete Mittel zum Zweck war . Vor der Stadt sollte das Turnier abgehalten werden, die zahlreichen gerüsteten Besucher gleich einem Heerlager um die Stadt lagern. In dieser Zeit könnte sich leicht eine günstige Gelegenheit gefunden werden, sich der Stadt zu bemächtigen. Auf vier Wochen war es angesetzt, wozu die Sommerzeit wegen der geeigneten Temperaturen am geeignetsten erschien, da die teilnehmenden Herren vom Adel ihre Frauen mitführten und man diesen glaubte keine witterungsbedingten Strapazen zumuten zu dürfen. Zur Vorbereitung einer Veranstaltung dieser Größenordnung, war die Zeit bis zum Sommer schon zu knapp, weswegen es auf Sommer 1311 verschoben wurde. Alle Eingeweihten sollten derweil die Zeit nutzen und sich für das eigentliche Vorhaben präparieren.

Für den Moment war alles besprochen und die Versammlung der verschworenen Fürsten ging wieder auseinander. Waldemar nutzte die Gelegenheit und traf sich in Triebsees mit Wizlaw von Rügen, um von ihm die noch ausstehende Zustimmung zum Vertrag von Soldin zu erhalten. Wir erinnern uns, die Vertragsklausel sah vor, dass Waldemar bis zum Februar 1310 die Zustimmung der Herzöge von Glogau und des Fürsten von Rügen, sowie die des römisch-deutschen Reichsoberhaupts erlangen sollte. Hinsichtlich Glogaus gelang es ihm fristgerecht, doch Wizlaw von Rügen war bislang nicht zur Aufgabe seiner Ansprüche zu bewegen. Die nun gerade getroffenen Vereinbarungen wider die Seestädte schuf eine neue Verhandlungsbasis und mit Beihilfe des Herzogs von Pommern-Stettin konnte Wizlaw umgestimmt werden, trat die eigenen Ansprüche ab und gab seinen Konsens. Die Zustimmung König Heinrichs VII. erfolgte, wie wir bereits sahen, anlässlich des Hoftags zu Frankfurt im Sommer 1310.

Heinrich VII. erwirbt die Kaiserkrone

Heinrichs Wahl zum römisch-deutschen König fand im Reich großen Anklang. Doch galt es auch einige Unruheherde zu befrieden. Akut waren hier die Habsburger, die Söhne des ermordeten Königs Albrecht, welche bei der Königswahl leer ausgingen. Er suchte einem Konflikt aus dem Weg zu gehen, bewies gleichzeitig aber königliche Autorität und Selbstbewusstsein. Zur Beilegung diverser Streitpunkte, besonders in Bezug einiger eidgenössischer Gebiete in der heutigen Schweiz, die sich aus dem habsburgischen Länderverband hinaus revoltiert hatten, und deren Reichsunmittelbarkeit der neue König anerkannte, bot er zum Ausgleich die verwaiste Markgrafschaft Mähren als Pfandbesitz an. Aus den innerfamiliären Streitigkeiten der Wettiner, hielt er sich heraus und macht keine Ansprüche auf die Landgrafschaft Thüringen und Markgrafschaft Meißen geltend, wie es die Vorgänger erfolglos versuchten. Adolf von Nassau wurde seine damalige Intervention zum Verhängnis, er wurde abgesetzt, ein Novum in der bisherigen Reichsgeschichte. Heinrichs unmittelbarer Vorgänger, Albrecht von Habsburg, erlitt in der Schlacht bei Lucka am 31. Mai 1307 eine verheerende Niederlage und zog sich danach überwiegend in die habsburgischen Stammgebiete nach Südwestdeutschland zurück, wo er 1308 ermordet wurde. Wenn auch der Norden, Nordosten und Osten des deutschen Reichsteils, wie schon seit Generationen königsfern blieb, so kamen von dort dennoch keine Stimmen. Das seit 1306 existierende Machtvakuum in Böhmen hatte daran einigen Anteil. Nach dem Tod Wenzels III., dem letzten männlichen Přemysliden, vermochten weder die Habsburger, noch die Meinhardinger aus Kärnten in Böhmen Fuß zu fassen, die dortigen Stände für sich zu gewinnen, das Land zu befrieden und zu unterwerfen. Vertreter der böhmischen Stände traten an Heinrich heran, um sich er beklagenswerten Zustände in Böhmen anzunehmen. Im Sommer 1310 wurden die böhmischen Hilferufe und gleichzeitigen Offerten so konkret, dass Heinrich die Krone des Landes ans Haus Luxemburg zu bringen gedachte. Im Juli wurde Herzog Heinrich von Kärnten offiziell des Anrechts auf Böhmen für verlustig erklärt. Heinrich schlug zunächst seinen jüngeren Bruder Walram vor, der aber unter den böhmischen Gesandten auf Ablehnung stieß. Schließlich fiel die Entscheidung auf Johann, Heinrichs 1296 geborenen Sohn.

Am 30. August fand in Speyer die feierliche Belehnung Johanns mit Böhmen statt. Zur dynastischen Festigung der Belehnungsaktes, wurde ihm noch am gleichen Tag Prinzessin Elisabeth von Böhmen angetraut, die Schwester des verstorbenen Wenzels III., der letzten Přemyslidin. Aus dem Stand schlossen die Luxemburger mit dem Erwerb Böhmens zu den mächtigsten Dynastien im Reich auf. Am 7. Februar 1311 erfolgte durch den Erzbischof von Mainz die Krönung Johanns in Prag. Ganz so leicht wie es hier Eindruck vermittelte, verlief es für den jungen König derweil nicht. In Böhmen gab es weiterhin eine starke Partei des Herzog Heinrich von Kärnten. Johann musste mit einem Heer nach Böhmen ziehen und vermochte vorerst die Hochburgen seines Gegners nicht einzunehmen, doch wollen wir es hier auf sich beruhen lassen und kehren zu Johanns Vater zurück, dem römisch-deutschen König.

Dieser war zeitgleich an der Spitze eines 5.000 Mann starken Heers, nach Italien aufgebrochen, um dort die Verhältnisse zu regeln und die Kaiserkrone zu erwerben. Die größtenteils ruhigen Verhältnisse im deutschen Reichsteil ermöglichten diesen erstaunlich frühen Italienzug, was fünf seiner direkten Vorgänger nicht vermochten. Dem Unterfangen gingen mehrere sorgsam vorbereitete diplomatische Gesandtschaften zu Papst Clemens V. nach Avignon, wie auch nach Reichsitalien voraus, um sein Vorhaben anzuzeigen und die Parteiungen auszuloten.

Heinrich VII. hatte seit seinem Regierungsantritt nicht nur alte Rechte an der erodierenden Westgrenze des Reichs geltend gemacht und löste dadurch am französischen Hof Missfallen aus, er wollte ebenso wieder das dem Reich stark entfremdete Oberitalien fester einbinden, worunter sein bisheriges gutes Einvernehmen zum Papst litt. Aus dem sächsischen Raum schloss sich keiner der bedeutenden Territorialfürsten dem Italienzug an, wenngleich einige bei den vorbereitenden Hoftagen zugegen waren, so Markgraf Waldemar im Juli 1310 zu Frankfurt. Wie berichtet, holte er damals die königliche Zustimmung zur Abtretung seiner Rechte an Danzig, Dirschau und Schwedt ein, trat aber sonst nicht weiter in Erscheinung.

Heinrich war nach mehr als einem halben Jahrhundert, der erste römisch-deutsche Herrscher, der italienischen Boden betrat. Seine Ankunft war selbst von ansonsten oppositionellen guelfischen Gruppen mit Hoffnungen verknüpft, während die prokaiserlichen Ghibellinen ohnehin die größten Erwartungen hatten und fest mit einer klaren Parteinahme zu ihren Gunsten rechneten. Die Guelfen hatten sich in der langen königsfernen Zeit in weiße -, sogenannte Bianchi und schwarze Guelfen, Negri, geteilt. Besonders im traditionell antikaiserlichen, guelfischen Florenz, war die Aufspaltung besonders ausgeprägt. Der wohl berühmteste Bianchi, Dante Alighieri, eigentlich vom familiären Hintergrund eher ein Negri, drückte in einigen seiner Briefe Hoffnung und unverhohlene Sympathie für das Kaisertum und Heinrich VII. aus, wofür er in Florenz zum Staatsfeind erklärt und verbannt wurde. Auf diesem immerhin günstigen Nährboden, kam der römisch-deutsche König in Oberitalien an. Er nahm untypischerweise den Weg über den Mont Cenis, statt wie die meisten seiner Vorgänger, den Weg über Innsbruck, Bozen, Trient. Hauptgrund war die Zusammensetzung seines Gefolges, dass sich zum größeren Teil aus dem romanischen und somit westlichen Reichsteil rekrutierte. Heinrich hatte die ernsthafte Absicht, in den Streitigkeiten der Ghibellinen und Guelfen, sowie der guelfischen Parteiungen der Bianchi und Negri, als neutraler Vermittler aufzutreten. Seinem ehrenwerten Anliegen, stand die höchst verworrene politische Lage in Oberitalien entgegen, wo sich neben dem Papst, auch der französische König und der französisch verwandte unteritalienische Hof der Anjou in Neapel, mit aller Macht einmischten. Eine Zerreissprobe zwischen lange brach gelegener imperialer Wunschpolitik und machbarer Realpolitik. In Italien hielt Heinrich sich zunächst in Savoyen, vor allem in Turin auf, dem Herrschaftsbereich seines Schwagers Amadeus V., der als lavierender Vasall, seit Heinrichs Wahl wieder auf die Reichslinie eingeschwenkt war. Er setzte zur Ausübung einer reichsnahen Zentralpolitik Vikare ein, die sich in die Belange der Kommunen einmischten und deren gewohnte Unabhängigkeit und Rechte beschnitten, was schnell Unruhen führte, geschürt von verschiedenen oppositionellen Adelsfamilien, wie den della Torre in Mailand. Die alten guelfischen Bündnisse nahmen wieder Gestalt an, Mailand, Florenz und Bologna an der Spitze, gefolgt von Parma, Reggio, selbst Pavia und anderen. Kaiserliches Zentrum in Oberitalien war das ghibellinische Pisa. Nach offen ausgebrochenen Feindseligkeiten, die Heinrich mit seinem zu geringen militärischen Gefolge nicht für sich entscheiden konnte, fällte er den Entschluss vorerst die Kaiserwürde in Rom zu erlangen. Zu groß war die Gefahr, dass der Papst, der mehr und mehr unter die Kontrolle Philipps VI. von Frankreich geriet, seine Zustimmung zurückzog. Papst Clemens V., der wie wir wissen in Avignon und nicht in Rom residierte, beauftrage drei Kardinäle an seiner statt die Krönung vorzunehmen. Mai 1312 stand Heinrich vor den Toren Roms. Dort hatte sich der Widerstand gegen ihn aufgebaut. Unterstützt wurden die guelfischen Rebellen von neapolitanischen Truppen des Roberts von Anjou. Selbst nach wochenlangen Versuchen und blutigen Straßenkämpfen, vermochten Heinrichs Anhänger nicht den Zugang zu Sankt Peter zu erzwingen, weswegen der Lateran als Ausweichort gewählt wurde.

Hier fand am 29. Juni 1312 in der Lateranbasilika Heinrichs Krönung zum Kaiser statt. Fast hundert Jahre, seit 1220, war es niemandem mehr gelungen, die höchste weltliche Würde zu erlangen. Im Anbetracht der geringen Truppenstärke, mit der Heinrich vor fast zwei Jahren nach Italien gezogen war, und vor dem Hintergrund der sich seither zuspitzenden Verhältnisse in Oberitalien, war dies eine beachtenswerte Leistung. Der frischgekrönte Kaiser knüpfte, trotz der sehr langen kaiserlosen Zeit, fast nahtlos an die universalen Machtansprüche der Staufer an. Spätestens jetzt rückte der Papst von ihm ab und unterstützte offen den Anjou in Neapel, den er als letzte Widerstandspartei in Italien sah, vor allem seit Heinrich VII. sich im Kampf gegen Robert von Anjou eng mit dem aragonesischen König von Sizilien, Friedrich II., verband. Clemens V. drohte von Avignon aus mit der Kirchenacht, sollte gegen Robert militärisch vorgegangen werden. Heinrich ließ sich davon nicht schrecken und vereinbarte mit Sizilien und seinen oberitalienischen Parteigängern, darunter wieder besonders Pisa, ein kombiniertes Vorgehen zu Wasser und zu Land. Aus dem Reich sollte Heinrichs Bruder Balduin von Trier Verstärkung heranführen. Anfang August begab sich der Kaiser an der Spitze von 4.000 gepanzerten Reitern nach Süden, während die Flotten von Pisa und Sizilien sich auf eine Seeblockade Neapels vorbereiteten.

Hier fand am 29. Juni 1312 in der Lateranbasilika Heinrichs Krönung zum Kaiser statt. Fast hundert Jahre, seit 1220, war es niemandem mehr gelungen, die höchste weltliche Würde zu erlangen. Im Anbetracht der geringen Truppenstärke, mit der Heinrich vor fast zwei Jahren nach Italien gezogen war, und vor dem Hintergrund der sich seither zuspitzenden Verhältnisse in Oberitalien, war dies eine beachtenswerte Leistung. Der frischgekrönte Kaiser knüpfte, trotz der sehr langen kaiserlosen Zeit, fast nahtlos an die universalen Machtansprüche der Staufer an. Spätestens jetzt rückte der Papst von ihm ab und unterstützte offen den Anjou in Neapel, den er als letzte Widerstandspartei in Italien sah, vor allem seit Heinrich VII. sich im Kampf gegen Robert von Anjou eng mit dem aragonesischen König von Sizilien, Friedrich II., verband. Clemens V. drohte von Avignon aus mit der Kirchenacht, sollte gegen Robert militärisch vorgegangen werden. Heinrich ließ sich davon nicht schrecken und vereinbarte mit Sizilien und seinen oberitalienischen Parteigängern, darunter wieder besonders Pisa, ein kombiniertes Vorgehen zu Wasser und zu Land. Aus dem Reich sollte Heinrichs Bruder Balduin von Trier Verstärkung heranführen. Anfang August begab sich der Kaiser an der Spitze von 4.000 gepanzerten Reitern nach Süden, während die Flotten von Pisa und Sizilien sich auf eine Seeblockade Neapels vorbereiteten.

Heinrich hatte sich während seines Aufenthalts in Italien mit der Malaria infiziert. Wiederholte schwere Fieberschübe plagten ihn im Sommer 1313, die ihn erheblich schwächten. Am 24. August 1313 stirbt der Kaiser im Feldlager bei Buonconvento an den Folgen eines erneuten Malariaschubs. Seine Leiche wurde ins reichstreue Pisa überführt, wo er im dortigen Dom prächtig beigesetzt wurde. Das Reich hatte für nur 5 Jahre einen fast durchweg anerkannten König und nur ein Jahr einen Kaiser. In diesem einen Jahr gelang es Heinrich nicht, seinen Sohn Johann als König und Mitregent bei den Kurfürsten durchzusetzen. Das Reich drohte wieder in einen unruhigen Dornröschenschlaf zu fallen. Die großen Erwartungen, die seit den vielversprechenden Aktivitäten Heinrichs in deutschen Reichsteil und unter den kaiserlichen Anhängern in Reichsitalien existierten, brachen in sich zusammen.

Turnier zu Rostock und Ritterschlag

Kehren wir in den norddeutschen Raum und das Jahr 1311 zurück. Der römisch-deutsche König befand sich seit dem Herbst des Vorjahres in Oberitalien, wo er zwischen den Parteien der Ghibellinen und Guelfen zu vermitteln versuchte. Gleichzeitig wollte er seinen Herrschaftsanspruch auf Reichsitalien geltend machen. Im Reich war, abgesehen vom niederschwäbischen Raum, wo Graf Eberhard von Württemberg seit langem eine aggressive Expansionspolitik betrieb, und er im Krieg mit einem schwäbischen Städtebund lag, die Lage größtenteils stabil. Gegen besagten Graf wurde im Frühjahr 1311 der Reichskrieg ausgesprochen. Mit der Exekution wurde Konrad IV. von Weinsberg beauftragt, der als königlicher Landvogt für Niederschwaben von Heinrich VII. eingesetzt war.

In der Mark hatte sich seit dem Vertrag von Soldin September 1309 mit dem Deutschen Orden, und den Vereinbarungen im April 1310 zu Ribnitz, im Zusammenhang mit der geplanten Züchtigung der Seestädte Mecklenburgs, nicht viel bedeutsames getan. Es liegen eine Reihe von Urkunden vor, die von üblichen Tätigkeiten im Rahmen landesherrlicher Administration zeugen. So werden neben Schenkungen an geistliche Institutionen, wirtschaftliche Aspekte in den Städten geregelt. Beispielsweise ordnete er am 15. März 1311 für die Stadt Löbau an, dass die dortigen Wirte nicht mehr als vier Wagen pro Nacht einquartieren durften, um damit den anderen Gastwirten der Stadt keinen wirtschaftlichen Abbruch zu tun. Ähnliche Regelungen sahen wir schon bei Großvater Johann I. Die Markgrafen, überhaupt die Landesherren im Mittelalter, griffen durch Maßregeln aktiv in die Wirtschaftskreisläufe ein. Es folgte dem landesväterlichen Wunsch, wonach möglichst breite Schichten einer jeweiligen Zunft, einträgliche Einkünfte erhielten und so ein Auskommen hatten, von dem sie und die Familie leben konnten. Fatalerweise gingen dergleichen, grundlegend gutgemeinten Anordnungen, fast immer mit Preisabsprachen einher, so dass alles wieder seine Kehrseite hatte.

Im Zusammenhang mit Markgraf Heinrich, dem Halbonkel Waldemars, den wir nicht vergessen wollen, ergaben sich in seiner Mark Landsberg, die er regierte, einige erwähnenswerte Ereignisse, über die jedoch erst in einem späteren Kapitel gesprochen werden soll.

Pfingsten 1311, es war der 30. Mai., verbrachte Markgraf Waldemar in Tangermünde. Wir glauben aus dem überlieferten Urkundenbericht die offizielle Vermählung Waldemars mit seiner Verlobten Agnes herleiten zu können. Der Kontext lässt auf kein anderes Ereignisse schließen. Herzogin Anna von Breslau, die Mutter der Braut, war eigens aus Schlesien angereist. Für den Tag sind außergewöhnlich große Schenkungen zu Gunsten des Klosters Campen urkundlich belegt. Sowohl Markgraf Waldemar, als auch die Brautmutter, waren die Schenkenden. Akte solcher Generösität die, nur am Rande erwähnt, nicht dem Naturell Waldemars entsprachen, lassen auf ein besonders freudiges Ereignis schließen. Berücksichtigt man ferner, dass schon die Verlobung in Tangermünde gefeiert wurde, dass die junge Braut im unweit gelegenen Arneburg, einem der ehemaligen Witwensitze der vormaligen Markgräfin Anna, Jahre ihrer Jugend verbrachte, womöglich auch seit der Verlobung weiterhin verweilte, es sonst keinerlei sinnvolle Erklärung gibt, weswegen die Herzogin die beschwerliche Reise an die Elbe angetreten haben könnte, noch dazu bei den schon erwähnten schlechten Wetterverhältnissen, bleibt nur der Schluss, dass ein wichtiges Familienereignis stattgefunden haben musste. Waldemar war jetzt etwa 20 Jahre alt, seine Gattin 14.

Das einprägsamste Ereignis des Jahres 1311, zumindest für den norddeutschen Raum, blieb das von König Erik VI. von Dänemark geplante Turnier vor den Toren Rostocks. Jener Erik Menved war über seiner Mutter Agnes von Brandenburg, eine Tochter Markgraf Johanns I. und dessen zweiter Frau Jutta von Sachsen, mit den brandenburgischen Askaniern verwandt. So war Markgraf Heinrich ein Onkel des Königs.

Um ein Gefühl des gesellschaftlichen Stellenwerts dieses Turnier zu bekommen, anbei ein Blick auf den Teilnehmerkreis: Neben dem königlichen Gastgeber und Waldemar von Brandenburg, nahmen Herzog Otto von Lüneburg, Herzog Waldemar von Schleswig, Heinrich von Mecklenburg, die Herren Günther und Henning von Werle, Pribislaw von Wollin, ferner weitere Herzöge, Fürsten, zahlreiche Grafen und Herren aus Polen, Braunschweig, Thüringen, Meißen, Sachsen-Lauenburg, Hessen, Brandenburg, Mecklenburg, Wenden, Engern, Kleve, Friesland, Holstein, Schwerin und Sachsen-Wittenberg teil. Selbst aus Franken, Schwaben und Bayern kamen Teilnehmer und Gäste. Zum Kreise der weltlichen Fürsten gesellte sich eine große Zahl geistiger Würdenträger, darunter die Erzbischöfe von Magdeburg, Bremen und Lund, die Bischöfe von Hildesheim, Halberstadt, Cammin, Schleswig, Lübeck, Brandenburg, Havelberg, Schwerin, Ratzeburg, Roskilde, Odense und Abo, dazu eine Anzahl Domherren, Mönche sowie ungezählte Hofkaplane anwesender Fürsten. Einzelne hohe Heeren kamen teilweise mit bis zu 300 gerüsteten Begleitern. Alles in allem waren rund 6.400 registrierte Besucher und Teilnehmer zugegen, dazu eine unbekannte Zahl Schaulustiger aus der näheren und ferneren Umgebung, die tageweise anreisten. Menschen und ihre Tiere waren Gast des dänischen Königs und mussten verköstigt werden. Der König musst sich das alles einiges Kosten lassen. Das Jahr 1311 sah einen ungewöhnlich regenreichen, dazu kühlen Frühling, was sich auch durch den Sommer zog, wodurch unter anderem die Getreideernte einbrach. Es war ein Vorbote auf ein sich damals drastisch veränderndes Klima, das gut drei Jahrzehnte in wechselvoller Weise anhielt. In Erwartung eines erheblichen Ernteausfalls, zogen noch im gleichen Jahr die Getreidepreise an, eine allgemeine Teuerung setzte ein.

Eine Veranstaltung dieser Größenordnung, besonders wenn der Gastgeber und Schirmherr von hohem, sogar königlichem Rang war, gab Gelegenheit zu einem weiteren Schauspiel, das bis in höchste Fürstenkreise gesellschaftliches Gewicht hatte. Wir erwähnten es schon, die Erlangung der Ritterwürde. Die einstmalige Schwertleite, sowohl im deutschen Reichsteil, als in anderen germanisch geprägten Landschaften Europas seit Alters her bekannt, war sukzessiv durch dieses erhabenere, sakralere Ritual ersetzt worden. Die Ritterwürde wurde für jeden jungen Herren aus adligem Hause in hohem Maße zur standesgemäßen Konvention. Waldemar lag nicht nur viel an der Sache als solches, ein großartiger, besonders prunkvoller Rahmen spielte für ihn eine nicht minder wichtige Rolle.

Man mag sich vielleicht fragen, warum Waldemar hierzu den dänischen König auswählte, statt des römisch-deutschen Königs? Wäre es einem hohen Reichsfürsten nicht gut zu Gesichte gestanden, diese Ehre von seinem Lehnsherren zu empfangen, denn von einem reichsfremden König? Eine Reihe Gründe können angeführt werden. Zunächst ergriff Waldemar zu Ribnitz April 1310 einfach die Gunst der Stunde, unterbreitete dem dänischen König seine Bedingungen für eine Teilnahme an der Strafaktion gegen die Seestädte und erhielt ohne Weiteres dessen freudige Zusage. Der ursprünglich niedrige Rang Heinrichs VII. spielte eine wichtige Rolle. Wenn er auch aus reichsunmittelbarem Adel stammte, war er vor der Erhebung zum König, doch nur ein einfacher Graf an der westlichen Peripherie des Reichs, schon mehr französisch als deutsch. Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang an König Ottokar II. von Böhmen, der nach der Wahl des habsburgischen Grafen Rudolf zum Reichsoberhaupt, diesen als nicht gleichwertig betrachtete. Heinrich VII. war durch seine Wahl zum König zwar Waldemars Haupt geworden, doch von Geburt niedrigeren Ranges, als der Markgraf. Erik VI. von Dänemark dagegen, als Sohn eines Königs, war hohen Ranges von Geburt. Ausschlaggebend dürfte letztlich Waldemars geäußerter Wunsch gewesen sein, wonach 99 seiner Vasallen mit ihm in den Ritterstand erhoben werden sollten. Schwerlich wäre vom römisch-deutschen König eine solche Gefälligkeit zu erlangen gewesen, keinesfalls ohne dass er Bedingungen gestellt hätte, die zu dieser Zeit wohl kaum anders lauten konnten, als sich mit einem starken brandenburgischen Kontingent seinem Italienzug anzuschließen. Ein Unterfangen, an dem sich seit vielen Generationen kein Askanier mehr beteiligte. Die großen sächsischen Territorialfürsten begnügten sich in Reichsangelegenheiten seit langem darauf, von der Außenpolitik des Königs oder Kaisers möglichst fern zu bleiben. Waldemar verfolgte mit seiner Forderung 99 Mannen aus seinem Gefolge zu erhöhen, eine Doppelstrategie. Erstens suchte er damit jene ritterlichen Vasallen, größtenteils aus dem märkischen Adel stammend, ans brandenburgische Haus zu binden. Das mittelalterliche Feudalsystems als Herrschaftsinstrument, beruhte vor allem auf einem funktionalen Personenverband, daran hatte sich auch im Spätmittelalter wenig verändert. Die möglichst enge Bindung der Vasallen ans Herrscherhaus war eine Grundbedingung. Als zweiten Motivationsgrund kann Waldemars Hang nach glamourösen Auftritten und pompösen Zeremonien erwähnt werden. Am Hofe seines Onkels Otto IV. aufgewachsen, wo Minnesänger verkehrten und von den großen Taten und dem Glanz der europäischen Höfe in ihren Erzählungen und Lichtern berichteten, war er von Kindesbeinen an, vorbelastet, weswegen zur effektiven Machtentfaltung eines Landesherren, ein prächtiger Habitus gehörte. Er wollte, dass man von ihm ihm sprach und wo hatte man je davon gehört, dass einem Landesfürsten in seinem Beisein und zu seinen Ehren, derart viele seiner Edlen zu Rittern gemacht wurden? Es war im Reich einmalig und trieb Waldemars Prestige in die Höhe, was ganz nach seinem Geschmack war. In Sachen Prunk und Pracht standen sich Erik und Waldemar übrigens in nichts nach.

Gehen wir nun näher auf den festlichen Akt ein, dem Waldemar so ungeduldig entgegenfieberte, der sehnlichst herbeigewünschte Ritterschlag. Heinrich von Meißen, ein schon zu Lebzeiten im gesamten Reich und über dessen Grenzen hinaus populärer Minnesänger, besser bekannt unter seinem Beinamen Frauenlob, war Zeuge des Turniers und widmete Waldemar eine poetische Schilderung der Zeremonie. Von ihm haben wir auch das Zeugnis, dass der Rostocker Fürstentag und das Turnier, alles an Pracht und Größe übertraf, was bislang aus den süddeutschen Landen bekannt war. Wenn man berücksichtigt, dass Heinrich von Meißen ebenso am Königshofe Rudolfs I. von Habsburg verkehrte, wie am Hofe des böhmischen Königs Wenzel II., darf man zurecht sagen, dass sein Urteil ein sachverständiges Gewicht hat.