Otto war ältester Sohn Albrechts des Bären und dessen Gattin Sophia von Winzenburg. Er wurde um das Jahr 1126 geboren. Zu seinen Geschwistern zählten mindestens zwei, vermutlich drei Schwestern und sechs Brüder. Ganz der Tradition folgend, trug er den Namen des Großvaters, Otto Graf von Ballenstedt, Albrechts Vater. Es war dies eine verbreitete Sitte im deutschen Kulturraum, die nicht nur in Adelskreisen sondern ebenso vom gemeinen Volk praktiziert wurde. Noch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war es in Deutschland ein weit verbreiteter Brauch.

Otto folgte dem Vater im Jahre 1170 als Markgraf nach und intensivierte die schon unter dem Vorgänger ab den späten 1150’er Jahren eingeleitete Besiedlung des ostelbischen Raums ganz wesentlich. Sieht man im Vater den Erwerber der Mark, muss man in Otto den eigentlichen Formgeber, Besiedler und streng genommen, den eigentlichen Begründer Brandenburgs erkennen. Er widmete fast hauptsächlich dem Landesausbau und schuf seinen Nachfolgern damit die Grundlagen zu deren Expansion nach Osten.

Ottos Rolle als Mitregent

Über die Kindheit Ottos ist nichts bekannt. In einer Urkunde Konrads III., datiert auf den 13. August 1138, lesen wir erstmals von ihm, er erscheint hier unter der Liste der Zeugen neben seinem Vater. Otto musste demnach wenigstens 12 Jahre gewesen sein, womit sein Geburtsjahr auf das Jahr 1126 oder geringfügig davor zurückgerechnet werden kann.

Kaiser Lothar III. erhob den Vater 1134 zum Markgrafen der Nordmark, einer fast nur noch dem Namen nach existenten Grenzmark, deren vormaliges Gebiet rechts der Elbe bis zur Oder lag. Nachdem Albrecht 1150 die Brandenburg mit dem umliegenden Havelland als Erbe zufiel, nannte er sich erstmals im Oktober 1157 selbst einen Markgrafen in Brandenburg. Am Erwerb der Brandenburg hatte der christliche Hevellerfürst Pribislaw-Heinrich, der die strategisch wichtige Havelfestung bis ins Jahr 1150 regierte und früh ein enges Bündnis mit Albrecht dem Bären schloss. Pribislaw war gleichzeitig Ottos Taufpate, was dem Charakter des wahrscheinlich seit Mitte der 1120’er Jahre existierenden Bündnis mit Albrecht eine enge familiäre Note gab. Als Taufgeschenk überließ er den Askaniern die Landschaft der Zauche, südwestlich seiner späteren Residenzfestung Brandenburg, die damals noch von Fürst Meinhard geführt wurde und nach dessen Tod unter unbekannten Umständen an Pribislaw überging. Welches weitere Verhältnis Pribislaw zu seinem Patenkind hatte ist nicht belegt, es kann allerdings angenommen werden, dass wegen der Natur der engen Verbindung zum askanischen Haus, der kinderlose Hevellerfürst ein starkes Interesse am Gedeihen Ottos hatte und ihn vielleicht schon in frühen Jahren als einen möglichen Erben seines havelländischen Refugiums sah, obwohl das Erbe 1150 zunächst an den Vater ging, was den Rechtsbräuchen der Zeit entsprach.

Otto war seit 1144 Teilhaber am Markgrafentitel und Mitregent in der Nordmark, die damals faktisch nur noch aus einem Streifen links der Elbe bestand, dem sich im westlichen Hinterland einiger askanischer Besitz anschloss. Keiner von Albrechts siebzehn Vorgängern, bis auf den ersten nordmärkischen Markgrafen Dietrich von Haldensleben (vor 940 – 985), konnte wirkliche Herrschaftsgewalt östlich der Elbe ausüben und selbst dieser nur zeitweise. Der während Dietrichs Regentschaft im Jahr 983 ausgebrochene, nach Bischof Thietmar von Merseburg (975 – 1018) von seiner Habgier provozierte Wendenaufstand, entfremdete das Gebiet dem Reich, so dass die seither real noch existierende Nordmark zum kümmerlichen Rumpfterritorium wurde, das sich an der östlichen Reichsgrenze entlang der mittleren Elbe erstreckte.

Albrecht der Bär errichtete spätestens 1147, wahrscheinlich aber schon 1136, zum Schutz der linkselbischen Nordmark um Havelberg einen dauerhaften Brückenkopf rechts der Elbe. Mit dem Erbe der Brandenburg vervielfältigte sich der askanische Besitz rechts der Elbe um ein Vielfaches, woraus sich dort zusätzliche militärische Sicherungsaufgaben ergaben, die die Askanier in dem rein slawisch besiedelten Gebiet vor allerlei Herausforderungen stellten und deren Kräfte zu diesem Zeitpunkt aller Wahrscheinlichkeit nach hoffnungslos überspannten. Der mittlerweile erwachsene Otto hatte mit seinen bald 25 Jahren vom Vater längst zahlreiche Aufgaben zugewiesen bekommen, zu denen auch solche im Havelland gehören mussten, worüber jedoch keine Aufzeichnungen existieren. Mit Verlust der Brandenburg im Frühjahr 1157 und der Rückeroberung im Juni des gleichen Jahres, intensivierten sich die askanischen Tätigkeiten im ostelbischen Raum, denn man beobachtete seither eine gesteigerte Aufmerksamkeit des Landesherren für die Region jenseits der Elbe. Ottos Anteil daran dürfte sich in dieser Zeit nochmal deutlich vermehrt haben. Überhaupt fungierte er während der vielen Abwesenheiten des Vaters, der in Reichsangelegenheiten besonders aktiv war, immer wieder als Statthalter in den askanischen Herrschaften, wobei er sich offenbar bewährte. Auch die Brüder, sobald sie das jeweils notwendige Alter erreichten, hatten einen Anteil an der Verwaltung der wachsenden askanischen Landschaften. Albrecht legte augenscheinlich auf die Ausbildung aller seiner Söhne großen Wert und nahm sie häufig zu Amtsgeschäften im sächsischen Raum mit, wo sie schon in jungen Jahren Einblick in die Gepflogenheiten und Ränke an den Höfen der Mitfürsten und des Königs bzw. Kaisers erhielten. Bereits im Jünglingalter werden sie wiederholt in Urkunden an der Seite des Vaters erwähnt.

Als Albrecht Ende 1158, über Reichsitalien heimkommend, von einer mehrmonatigen Pilgerfahrt aus dem Heiligen Land zurückkehrte, erkennen wir eine deutliche Abkehr von seiner bisherigen Expansionspolitik, hin zu einer Administration auf dem Status des Erreichten.

Den Belangen in Reichsangelegenheiten widmete er sich zwar weiterhin kaum geschmälert, doch konzentrierte er sich jetzt nachhaltiger als je zuvor auf den Landesausbau. Gleichzeitig führte er eine Art vorgezogene Teilung seiner Besitzungen durch, im Vorgriff auf die später praktizierte Landesteilung. Otto sollte als dem Erstgeborenen die Nachfolge als Markgraf zuteil werden. Als Landbesitz war damit die Nordmark verbunden, bestehend aus der späteren Altmark links der Elbe, den westlichen Teilen der Prignitz, Havelberg und Umgebung, sowie dem Havelland bis zur Höhe Spandau. Dem zweitgeborenen Hermann wurde die Verwaltung der Grafschaften Weimar-Orlamünde zuteil, welche er nach der Erbteilung von 1170 übernahm. Seit 1167 wird er bei der Reichskanzlei als Graf von Weimar-Orlamünde entsprechend geführt. Auf die ersten beiden Söhne folgten mit Siegfried und Heinrich zwei nachgeborene Brüder, die den Gepflogenheit der Zeit für den geistlichen Stand vorgesehen waren. Siegfried stieg bis zum Erzbischof von Bremen auf und war davor Bischof von Brandenburg. Heinrich erlangte immerhin eine höhere Funktion im Magdeburger Domkapitel und war zuletzt Leiter der Domschule. Es sollte nicht bei den drei genannten Brüdern bleiben, noch drei weitere erblickten in rascher Folge das Licht der Welt und erreichten das Erwachsenenalter. Auch sie erhielten territoriale Zuwendungen in den alten Stammlanden. Bernhard, der jüngste Sohn Albrechts, erbte später die Gebiete seiner beiden älteren Brüder Adalbert und Dietrich. Beide starben ohne männliche Nachkommen zu hinterlassen. Wir kommen an anderer Stelle nochmal auf Bernhard zurück.

Wie erwähnt begleitete Otto schon als Jüngling zweitweise den Vater bei dessen Tätigkeiten auf Reichs- und regionaler Ebene. Es war für einen heranwachsenden Fürstensohn, der einmal selbst Regent werden sollte, eine wichtige Schule. Gleichzeitig waren Fürstentage die geeignete Umgebung frühzeitig Heiratsverbindungen zu knüpfen. Jetzt, zur Mitte des Hochmittelalters, wurde der Nachwuchs noch nicht im frühen Kindesalter versprochen, wenn es auch schon gelegentlich zu entsprechenden Vereinbarungen kam. Im Spätmittelalter sollte Heiratspolitik zu einem wesentlichen Element der Diplomatie werden, wobei mitunter noch Ungeborene, zukünftige Prinzen Prinzessinnen versprochen worden.

Anfang 1158 machte sich Albrecht mit seiner Gattin auf den beschwerlichen Pilgerweg nach Palästina, um dort das Grab des Erlösers zu besuchen. Jetzt leitete Otto das erste Mal fast ein ganzes Jahr die Regierungsgeschäfte. Vielleicht waren es jene Monate des Jahres 1158, in denen Otto über die Besiedlung der östlichen Gebiete seines einstmaligen Erbes intensiv nachdachte, denn spätestens seit dem Jahre 1159 wird großangelegt die Besiedlung in den neu erworbenen Gebieten eingeleitet. Er legte zeitlebens darauf ein ganz besonderes Augenmerk. Wir mutmaßten im vorherigen Kapitel, dass es Otto gewesen sein könnte, der den Vater überhaupt erst von der Sinnhaftigkeit einer solchen Maßnahme überzeugte. Sollte dem so gewesen sein, brachte er höchstwahrscheinlich die positiven Beispiele aus dem Bremischen, aus Wagrien in Ostholstein und aus der Altmark zur Sprache.

Mit den Siedlern kamen nicht nur bäuerliche Kolonisten aus dem Westen des Reichs, auch Vasallen des Markgrafen aus dem altmärkischen Adel suchten ihr Glück durch Landnahme jenseits des Flusses. Es waren zumeist nachgeborene Söhne alteingesessenen Adels, die im Siedlungsraum die Chance auf eine eigene Herrschaft als Lehnsleute erhielten. Zu den sich östlich der Elbe weiter festigenden Kirchenstrukturen, gesellte sich damit das feudale Ritterwesen als militärischer Unterbau, zum Schutz des Siedlungsraums.

Otto wird Alleinregent in der Mark

Im Spätjahr 1170 starb Albrecht der Bär im verhältnismäßig hohen Alter von rund 70 Jahren. Gemäß seiner Disposition, die in dieser Weise schon seit einigen Jahren unter den Söhnen praktische Anwendung fand, wurde der väterliche Besitz einvernehmlich verteilt. Otto folgte dem Vater als Markgraf nach. Sein Erbe reichte im Westen vom nordöstlichsten Zipfel des Harzvorlands, hinüber über die Elbe, beinhaltete dort kleine Teile des Flämings, die Zauche, die Brandenburg mit dem Havelland als territorialem Kernstück, das Havelberger Land und die westliche Prignitz. Die östliche Grenze sicherte die von den Askanieren verstärkte Burganlage bei Spandau.

Die ererbten Besitzungen der Brüder waren politisch und auch dynastisch voneinander getrennt, sie waren vom Reichsoberhaupt nicht gegenseitig zu gemeinsamer Hand belehnt worden. Als 1171 Graf Adalbert (Albrecht) bald nach seinem gleichnamigen Vater Albrecht dem Bären kinderlos verstarb, fiel seine verwaiste Grafschaft Ballenstedt nicht an den ältesten Bruder Otto, stattdessen belehnte der Kaiser den jüngsten der Brüder damit. Die Grafschaft als erledigtes Lehen einzuziehen, dürfte sich Friedrich Barbarossa nicht getraut haben und so blieb Ballenstedt in der Familie. Dass mit Bernhard, ausgerechnet dem siebten Sohn und jüngsten von Ottos Brüdern – ihm fiel 1170 zunächst der askanische Eigenbesitz um Aschersleben als Erbe zu und schließlich auch noch wie erwähnt Ballenstedt – alle drei askanischen Stammburgen, Aschersleben, Ballenstedt und Anhalt, zum Besitz wurden, ist erwähnenswert. Er sollte sich in der Folgezeit noch einen großen Namen machen.

Otto nannte sich erstmals in einer Urkunde vom 28. Dezember 1170, also anderthalb Monate nach dem Tod des Vaters, einen brandenburgischen Markgrafen „ego Otto Dei gratia marchio Brandenburgensis“. Ausgestellt wurde das Dokument in Brandenburg an der Havel, wo sich seit den späten 1150‘er Jahren städtisches Leben nach Magdeburger Stadtrecht entwickelt hatte und zum politischen Zentrum des Markgrafentums wurde.

Entgegen aller anderslautenden Lehrmeinungen war es Otto I. und nicht schon der Vater, der erster wirklicher Markgraf Brandenburgs war. Sein Vater schuf ohne jeden Zweifel die dazu notwendigen territorialen Voraussetzungen aber erst mit der Erbteilung von 1170 trat Brandenburg als eigenständiges Fürstentum ins Blickfeld der Zeitgenossen. Es erhielt sein typisches, wenn auch noch frühes Aussehen und war von den sonstigen askanischen Gebieten politisch deutlich ersichtlich getrennt.

Albrecht der Bär war in Personalunion Markgraf der Nordmark, Graf von Ballenstedt, Graf von Weimar-Orlamünde gewesen, alles Lehen des Reichs, und zusätzlich Herr über allerlei Streubesitz im östlichen Harzvorland bis zur Elbe, wovon der größte Teil damals noch askanischer Allodialbesitz war, das heißt Eigenbesitz. Durch die vorgenommene Erbteilung unter den fünf weltlichen Söhnen Albrechts, kam dem territorialen Hauptnachlass, das Otto zuteil wurde, eine veränderte Betrachtung zu. Zum Titel, erhielt Otto die Markgrafschaft Nordmark. Sie unterschied sich von der unter Kaiser Otto I. einst festgelegten Nordmark, wenn auch jetzt schon wieder bedeutende Teile des alten Gebiets dazugehörten. Auf die sich ursprünglich bis zur Oder erstreckende frühe sächsische Nordmark hatte jeder der regierenden Markgrafen zwar einen Rechtsanspruch, doch diesen zu realisieren lag fern. Es ist fraglich ob Otto oder dessen verstorbener Vater je daran geglaubt haben, dass unter askanischer Herrschaft dieses Gebiet je wieder dem Reich unterwerfen werden könnte. Markgraf Ottos Mark reichte im nur bis Spandau, alles östlich, nördlich und südlich davon, alles was einst zur historischen Nordmark gehörte, war jenseits seines Einflussbereichs. Das Havelland machte den flächenmäßig größten Teil seiner Mark aus und Brandenburg an der Havel bildete das Herz des Havellandes, wo Otto sich noch vor dem Tod des Vaters vermehrt aufhielt. Dem Besitz der weithin das Land dominierenden Burg fiel gleichsam eine namensgebende Rolle zu und der alte Name der Nordmark, der ohnehin in Urkunden kaum mehr Verwendung fand, rückte schließlich ganz aus dem Bewusstsein.

Schauen wir uns einige urkundliche Erwähnungen an: Albrecht der Bär, dem nicht der Ruhm geschmälert werden soll, wurde seitens der kaiserlichen Hofkanzlei durchgehend nur als Markgraf Albrecht, „Adelbertus marchio“ oder „Albertus marchio de Saxonis“ bezeichnet. Als Institution die den gesamten offiziellen Schriftverkehr von Reichs wegen vornahm, besaß die kaiserliche Kanzlei durchaus eine gewisse Autorität und Expertise hinsichtlich Titulaturen. Um der Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen, tatsächlich wurde er ein einziges Mal auch von der Kanzlei Friedrichs I. als brandenburgischer Markgraf tituliert und zwar beim Regensburger Hoftag im Juli 1152, also wenige Monate nach Friedrichs Wahl und Krönung. Wir können annehmen, dass die Kanzlei damals noch identisch war mit der Konrads III., dem im Februar in Bamberg verstorbenen Onkel und Vorgänger Friedrichs. Seither wird Albrecht nur wieder in der vorgenannten Weise als Markgraf ohne territorialen Bezug oder pauschal als sächsischer Markgraf erwähnt. Selbst in den allerletzten kaiserlichen Urkunden, in seinem Todesjahr, ausgestellt anlässlich des Erfurter Fürstentags Juni 1170, erfolgt die Nennung nur unter der gewohnten Verwendung des Titels ohne Erwähnung eines damit verbundenen Territoriums. Im Gegenzug dazu wird Sohn Otto I. in einer Urkunde, ausgestellt am 21. Juli 1172 in Altenburg, von der Kanzlei ganz offiziell als Otto Markgraf von Brandenburg „Otto marchio de Brandenburch“ genannt. Mit ihm wird ebenso sein fünfter Bruder Dietrich als Graf von Werben „Theodericus comes de Wirbene“ in der Liste der Zeugen erwähnt. Rufen wir uns nochmal den 3. Oktober 1157 ins Gedächtnis zurück. Damals, vier Monate nach der erfolgreichen Rückeroberung der Brandenburg, nannte sich Albrecht in einer Urkunde erstmals nachweisbar selbst „Ego Adelbertus Dei gratia marchio in Brandenborch“, interessanterweise niemals vorher. Es hat den Eindruck, als ob er sich hinsichtlich seines diesbezüglichen Anspruchs bislang selbst nicht ganz sicher war. Auf den feinen Unterschied in der verwendeten Formulierung wurde im letzten Kapitel hingewiesen, wenn Albrecht von sich als einem Markgrafen „in“ Brandenburg und nicht „von“ Brandenburg spricht. Die kaiserliche Kanzlei lässt bei ihm wie bisher, so auch danach, jeglichen Bezug auf Brandenburg vermissen, verwendet schließlich aber beim Sohn, wenn auch erst 15 Jahre später, die Formulierung „Markgraf von Brandenburg“, „Otto marchio de Brandenburch“. Im gleichen Dokument, in Bezug auf den Markgrafen Dietrich von der Lausitz, lässt die gleiche Kanzlei wiederum jeden Hinweis auf das damit verknüpfte Lehen unerwähnt und führt ihn nur als Markgraf Dietrich. Am Unterschied muss man wohl erkennen, dass die von der Kanzlei verwendete Titulatur kein Zufall war.

Man könnte alles vielleicht noch auf eine mögliche Nachlässigkeit des Schreibers schieben, wäre da nicht die vorherige konsequente, mindestens dreizehn Jahre andauernde Weglassung jedes brandenburgischen Bezugs beim Vater, der seinerseits in eigenen Urkunden wiederholt den brandenburgischen Hinweis seit 1157 verwendet. Es drängt den Schluss auf, dass Barbarossas Kanzlei in bewusster Absicht handelte, nicht aus Nachlässigkeit, nicht aus Ignoranz. Die Kanzlei des Kaisers schien in Albrecht schlicht nicht einen Markgrafen von Brandenburg gesehen zu haben, nicht weil man ihm den territorialen Besitz in Abrede stellte, sondern weil Brandenburg in der Wahrnehmung einfach noch nicht als eigenständiges Reichslehen existierte, ganz gleich wie Albrecht sich selbst seit Oktober 1157 nannte.

Bleibt die Frage nach dem Motiv. Über die Rivalität zwischen Albrecht dem Bären und Heinrich dem Löwen wurde in den beiden vorangehenden Kapiteln berichtet. Heinrich war nicht nur Vetter des amtierenden staufischen Kaisers Friedrich, er war auch in den ersten beiden Dekaden der kaiserlichen Regentschaft eine unschätzbare Stütze für das Reichsoberhaupt, besonders dessen Italienpolitik betreffend. Selbstlos waren die Dienste des Herzogs von Sachsen nicht, es zahlt sich mehrmals für ihn aus. Der Kaiser bedachte ihn gegen allen Widerstand neben Sachsen, auch noch mit dem Herzogtum Bayern und war auch sonst auffallend gnädig und parteiisch, wenn es darum ging über den stellenweise schwer zu zügelnden Machtdrang des Welfen hinwegzusehen. Öfter intervenierte der Kaiser zu Gunsten des Herzogs, als sich eine sächsische Fürstenkoalition gegen den Löwen formierte. Friedrich I. konnte, wenn auch mit wachsender Mühe, letztlich aber doch erfolgreich, jeweils eine Beilegung der Kämpfe bewirken. Albrecht war lange einer der führenden Köpfe, zeitweise das Herz der antiwelfischen Opposition in Sachsen. Wir dürfen annehmen, dass der Löwe seinen ganzen Einfluss beim Kaiser aufwandte, jede weitere Expansion des Bären, nach dessen glücklichem Erbe der Brandenburg, nach Kräften zu untergraben und wo es möglich war, zu hemmen. Es kann kein Zufall sein, dass die kaiserliche Kanzlei in den langen 20 Jahren seit dem Erbfall von 1150, den Markgrafen bis zu dessen Tod im November 1170, nur dieses eine erwähnte Mal im Jahre 1152 als brandenburgischen Markgraf erwähnte und danach nicht wieder. Brüskierte Albrecht den Kaiser irgendwie, vielleicht durch seine vermeintliche Selbsternennung im Oktober 1157, was Friedrich als eine Anmaßung aufgefasst hätte, wäre eine entstandene Verstimmung oder sogar Zerrüttung sicherlich schriftlich überliefert worden. Aus den kaiserlichen Regesten, den mittelalterlichen Urkundensammlungen des betroffenen Zeitraums, und auch aus sonstigen Überlieferungen geht aber kein diesbezüglicher Konflikt hervor. Ob dennoch ein latenter, unausgesprochener Unmut bestand, ob dieser vom Löwen kraft seines Einflusses geschürt wurde, ist immerhin denkbar, denn das feurige Gemüt des Kaisers konnten selbstherrliche, die Ehre des Reichs und seines Oberhaupts kränkende Maßnahmen, nur zu leicht in Wallung bringen. Auf eine abschließend befriedigende Antwort müssen wir in Ermangelung aussagekräftiger Zeugnisse verzichten.

Der brandenburgische Adler

Mit der askanischen Landesteilung von 1170, ergab sich für Markgraf Otto die Frage eines eigenen Wappens. Vater Albrecht führte das Wappen der Grafen von Ballenstedt. Nach der Erbteilung wurde nur für Otto und Bruder Dietrich die Frage akut, während die Brüder Hermann, Adalbert und Bernhard auf die alten Wappen ihrer Herrschaften zurückgreifen konnten. Hermann führte das Wappen der askanischen Grafen von Weimar-Orlamünde fort, Adalbert das Wappen der Grafen von Ballenstedt, jenes des Vaters und Bernhard, belegt ist es nicht, vermutlich das askanische Hauswappen, was sich schon 1171 änderte, als nach dem Tod von Bruder Albrecht die Grafschaft Ballenstedt samt Wappen an ihn ging.

Ein näherer Blick auf einige der erwähnten Wappen bietet sich an dieser Stelle an. Glücklicherweise besaß Anfang des zwölften Jahrhunderts das Wappenwesen noch nicht jene Komplexität, die es später zur regelrechten Wissenschaft machte. Wappen waren noch ganz rudimentär, meist zweifarbig gehalten, mit einfachen geometrischen Mustern.

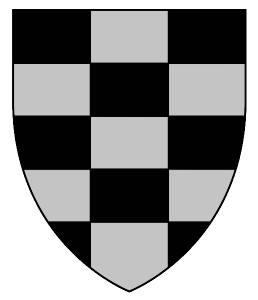

Das älteste überlieferte Wappen der Askanier hat eine schwarz karierte Unterteilung auf silbernem Untergrund. Jeweils drei abwechselnde Karos in fünf Reihen angeordnet. Es bildet das Hauswappen oder Stammwappen der Askanier.

Das älteste überlieferte Wappen der Askanier hat eine schwarz karierte Unterteilung auf silbernem Untergrund. Jeweils drei abwechselnde Karos in fünf Reihen angeordnet. Es bildet das Hauswappen oder Stammwappen der Askanier.

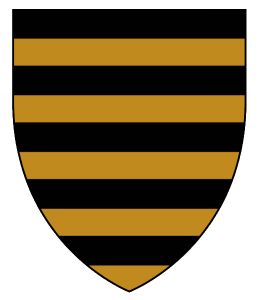

Auch das Wappen der Grafschaft Ballenstedt war zweifarbig gehalten. Fünffach horizontal schwarz gestreift, auf goldenem Untergrund. Stark vereinfachte Tiergestalten waren schon früh beliebt. Hierzu zählten besonders der Löwe, der in aufgerichteter Form zum Beispiel im Hauswappen der Welfen, und in dreifacher, übereinander gestellter, waagrechter Anordnung bei den Staufern verwendet wird. Der schwebende schwarze Adler vor goldenem Hintergrund wurde unter Kaiser Friedrich Barbarossa zum Symbol des Reichs.

Als Albrecht der Bär 1123 seinen Vater Otto beerbte, nutzte er das schwarz-gelb gestreifte Ballenstedter Wappen weiter, auch nach seiner Erhöhung zum Markgrafen der Nordmark, die offenbar über kein eigenes Wappen verfügte. Mit der 1170 vorgenommenen Landesteilung blieb das Wappen beim zukünftigen Grafen Ballenstedt, bei Graf Adalbert (Albrecht), dem fünften Sohn Albrechts des Bären.

Der neue Graf von Ballenstedt starb bereits im Folgejahr, und Bernhard, siebter und letzter Sohn des Bären, erbte die Grafschaft und demgemäß das Wappen. Er führte es fort, sogar als er 1180 zum Herzog von Sachsen erhoben wurde. Im Jahre 1260 bekam es abschließend seinen charakteristischen Rautenkranz als Ergänzung und wird in dieser Form bis heute als Landeswappen des Freistaats Sachsen verwendet.

Der neue Graf von Ballenstedt starb bereits im Folgejahr, und Bernhard, siebter und letzter Sohn des Bären, erbte die Grafschaft und demgemäß das Wappen. Er führte es fort, sogar als er 1180 zum Herzog von Sachsen erhoben wurde. Im Jahre 1260 bekam es abschließend seinen charakteristischen Rautenkranz als Ergänzung und wird in dieser Form bis heute als Landeswappen des Freistaats Sachsen verwendet.

Otto benötigte für seine Markgrafschaft also ein eigenes Wappen, das fortan sein Banner zieren sollte. Als Erbe eines noch jungen Fürstentums, kaum erschlossen, ohne heraldische Vorprägung, entschied sich der Markgraf für ein ganz neues Wappen, das weder einen Bezug zum askanischen Stammwappen hatte, noch zum Wappen der Grafen von Ballenstedt.

Ein mit ausgebreiteten Schwingen, frei schwebender roter Adler, den Kopf nach rechts gewandt, mit geöffnetem goldenem Schnabel und Fängen, mit roter Zunge, auf weißem, ursprünglich silbernem Grund.

Ein mit ausgebreiteten Schwingen, frei schwebender roter Adler, den Kopf nach rechts gewandt, mit geöffnetem goldenem Schnabel und Fängen, mit roter Zunge, auf weißem, ursprünglich silbernem Grund.

Die Verwendung von Wappen auf Schildern, wie man es zunehmend ab dem dreizehnten Jahrhundert erlebte, war zu Ottos Zeit noch unüblich. Schilder dienten noch ganz ihrem ursprünglichen Zweck, dem Schutz im Kampf. Gängig waren sogenannte Langspitzschilde, auch als Normannenschild bekannt.

Zu Repräsentationszwecken waren einfache Varianten bemalt, für gewöhnlich in den Farben ihres Trägers, die sich aber für ein Gefecht nicht eigneten. Die für den Kampf eingesetzten Schilde, aus ausgesuchtem Holz bestehend und mit Eisenbändern verstärkt, um sie gegen Schläge widerstandsfähiger zu machen, waren ansonsten schmucklos. Auf den Luxus von Verzierungen, aufwendigen Bemalungen oder Wappen wurde bei Kampfschildern üblicherweise verzichtet. Die kleineren, deutlich leichteren, heute sogenannten Wappenschilde, kamen nach und nach im dreizehnten Jahrhundert auf. Sie waren schon bald aus Metall. Da die Haltbarkeit und Wiederherstellbarkeit dieser Schilder normalerweise deutlich höher war, sah man zunehmend die Wappen der Träger aufgemalt, woraus sich der schon genannte Name des Wappenschildes ableitet. Es diente gleichzeitig als Repräsentationsschild und als Kampfschild.

Die von Markgraf Otto eingeschlagene Politik

Otto folgte in Reichsangelegenheiten nicht dem Vorbild Vaters, zumindest nicht in gleichem Umfang. Der Urkundennachweis bezeugt ihn in weit geringerem Maße an der Seite des Kaisers. Es lässt sich nicht ausschließen, dass ein frühes Zerwürfnis mit dem Kaiser dazu Ursache gab. Auf dem Hoftag zu Goslar, 18. November 1171, kündigte der Kaiser an, das plötzkauische Erbe, das seinerzeit an Albrecht den Bären ging, nachdem er im Vorjahr verstorben war, als erledigt einzuziehen und nicht an Bernhard zu verleihen, wie es vom Vater in seiner Disposition vorgesehen war. Otto, mit ihm die Brüder, standen hinter ihrem jüngsten Bruder Bernhard. Sie waren bereit dem Kaiser in Sache des Plötzkauer Erbes die Stirn zu bieten. Betroffen vom kaiserlichen Vorhaben war auch Bischof Martin von Halberstadt. Im Herbst 1172, Kaiser Friedrich I. kehrte erfolgreich vom Feldzug gegen den polnischen Herzog Mieszko III. (1126 – 1202) nach Sachsen zurück, spitzte sich die Lage zu. Otto, an den als hoher Reichsfürst die Erwartung geknüpft war den Kaiser bei seinem Feldzug zu unterstützen, zumal die geografische Lage der brandenburgischen Markgrafschaft es geradezu gebot, verweigerte den kaiserlichen Ruf, ebenso die Brüder. Neben dem Disput rund um das vorerwähnte Erbe, dürfen wir in Bezug auf Otto I. nicht dessen Verschwägerung mit dem polnischen Hof vergessen. Seine Gattin, Markgräfin Judith, war eine Schwester des herrschenden polnischen Seniorregenten, mit dem Otto keinesfalls in Konflikt geraten wollte. Tief saßen wohl noch die Erinnerungen an 1157, als sich Jaxa von Köpenick mit polnischer Hilfe erfolgreich der Brandenburg bemächtigte. Der Kaiser wollte das hauptsächlich aus sächsischen Fürsten bestehende Heer – Herzog Vladislaw von Böhmen war zuvor mit seinem Kontingent nach Süden abgezogen – dazu aufwenden die askanischen Landschaften mit Krieg zu überziehen um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen und sich für die Missachtung der Heerfolge zu rächen. Die Askanier hatten es nach seiner Rückkehr darüber hinaus versäumt vor ihm zu erscheinen und sich zu demütigen, um Abbitte zu leisten. Ohne Zweifel standen sie zu diesem Zeitpunkt in offener Opposition zum Kaiser. Friedrich war kein Zeitgenosse, der solch unehrerbietiges Verhalten leicht verzieh. Die 1162 vorgenommene Zerstörung Mailands und die Vertreibung seiner Bewohner sind das sicher bekannteste Beispiel des furchterregenden Zorns Friedrich Barbarossas. Fehlende Achtung gegenüber seiner Person, seiner Stellung als Reichsoberhaupt, brachten sein temperamentvolles Wesen zum kochen. Nur mit Mühe konnten die sächsischen Fürsten den Kaiser umstimmen. Käme es im sächsischen Raum zur Demütigung und Schwächung der Askanier, profitierte davon nur der ohnehin schon übermächtige Vetter des Kaisers, der bayrisch-sächsische Herzog Heinrich der Löwe. Hauptsächlich aus dieser Sorge heraus lässt sich die Parteinahme der sächsischen Fürsten für die Askanier erklären. Barbarossa schob die Angelegenheit für den Augenblick nach hinten, die Fürsprecher gelobten ihrerseits die Askanier zum Einlenken zu bewegen. Zum Krieg kam es dennoch, aber er wurde nicht vom Kaiser ausgefochten. Dieser überließ es seinem Vetter Herzog Heinrich dem Löwen und seinem Neffen dem Landgrafen Ludwig III. von Thüringen, beides erklärte Rivalen der Askanier und willige Exekutionskräfte. In den Jahren 1173 – 1175 tobte der Kampf besonders in den alten askanischen Stammlanden. Aschersleben aber auch Gröningen im benachbarten Halberstadt wurden verwüstet. Otto hielt sich aus den Kämpfen seiner Brüder raus, die Beweggründe seiner Zurückhaltung sind unbekannt. Das brüderliche Verhältnis schien sich in der Folge hierdurch nicht zu trüben, was die Annahme erlaubt, dass es für seine Neutralität triftige Gründe gab.

Noch Anfang Mai 1173 sehen wir Markgraf Otto und seine Brüder Graf Hermann von Weimar-Orlamünde, Graf Dietrich von Werben sowie Graf Bernhard von Aschersleben auf dem Hoftag zu Goslar wo sie sowohl am 4. wie am 7. Mai in Urkunden als Zeugen fungieren. Schon am 8. Juni des gleichen Jahrs sehen wir nur noch Otto in Frankfurt unter den gelisteten Zeugen. Auch im folgenden Jahr, am 21. Februar 1174, damals gemeinsam mit Bruder Dietrich von Werben, erscheint er auf dem Hoftag zu Merseburg. In all den genannten Fällen war auch Herzog Heinrich der Löwe Teilnehmer und trat unter den besiegelnden Zeuge auf. Es war Ottos aktivste Zeit im Reichsdienst und deutet darauf hin, dass er in den ersten Jahren seiner Regierung bemüht war die Hoftage im sächsischen Raum zu besuchen. Wahrscheinlich um als Vermittler und Fürsprecher seiner Brüder aufzutreten, hierbei ein Gegengewicht zum welfischen Herzog Heinrich dem Löwen zu bilden, aber sicher auch in ganz eigener Sachen, um gleichzeitig seinem jungen Fürstentum und auch sich Geltung unter den Fürsten zu verschaffen.

Der Kampf um den Nachlass der Herrschaft Plötzkau bewies, der Gegensatz zu den Welfen war mit dem Tod Albrechts weder beendet, noch die Gefahr, die von Heinrich dem Löwen ausging, irgendwie beseitigt. Wenn man so möchte, war auch das Teil des väterlichen Erbes und die Söhne fuhren fort den Widerstand an des Vaters statt ausfzufechten. Otto hielt sich in den ersten Jahren seiner Regentschaft geschickt von allen Auseinandersetzungen fern, die sich größtenteils im ostniedersächsischen Gebiet abspielten. Die Festigung der Mark stand im Fokus von Ottos Politik. Vielleicht spielte dabei auch sein schon gesetzteres Alter eine Rolle. Im Jahr seines Herrschaftsantritts war er immerhin bereits Mitte 40 und Vater von zwei Söhnen aus der Ehe mit Judith von Polen.

Das Besiedlungswerk in der Mark

Otto hatte wie mehrfach bemerkt bei der Besiedlung der ostaskanischen Besitzungen links und rechts der Elbe größten Beitrag. In der Zeit nach Rückeroberung der Burganlage Brandenburg begann zuerst verhalten, seit 1159 schließlich rasant, die gezielte Besiedlung der größtenteils unerschlossenen Landschaften durch deutsche Siedler. Dem bis 1170 formal regierenden Albrecht dem Bären, wahrscheinlich auf Anraten seines erstgeborenen Sohns Otto, wurde vermutlich bewusst, dass sich ohne Durchmischung der Bevölkerung rechts der Elbe, jederzeit ein Vorfall wie jener vom späten Frühjahr 1157 wiederholen konnte. Doch woher sollten die Siedler kommen? Das Reich zwischen Rhein, Elbe und Donau war lange noch nicht so dicht besiedelt und auch noch nicht flächendeckend erschlossen, dass es die Bauern in hellen Scharen in ferne Länder trieb, wo sie unbewirtschaftete Landschaften vorfanden.

Bei der Suche nach Kolonisten kam den Askaniern eine Serie von Ereignissen zugute, die sich seit Mitte des Jahrhunderts am nordwestlichen Rand des Reichs abspielten. Es ereigneten zu der Zeit wiederholt außerordentlich verheerende Sturmfluten entlang der Nordseeküste, so zum Beispiel im Jahre 1158 oder die sogenannte Thomasflut im Dezember 1163 und ganz besonders die Julianflut von Februar 1164, bei der laut den Chroniken 20.000 Menschen ums in Leben kamen. Die heimgesuchten Bewohner der Küstenregionen verzweifelten an diesen wiederkehrenden, bisher in dieser Gewalt unbekannten Katastrophen und flüchteten in Scharen ins Landesinnere, wo sie von den dortigen Bewohnern alles andere als Willkommen geheißen wurden. Und selbst wenn die Winter in den Küstenregionen das Meer nicht sintflutartig über die Küstenbewohner hereinbrechen ließ, waren selbst die weniger zerstörerischen Stürme zersetzend genug, so dass sich große Hoffnungslosigkeit breit machte. In regelrechten Auswanderungstrecks zogen sie in die Ferne und in eine ungewisse Zukunft. Manche davon gelangten unter anderem in die Regionen an der Elbe, wo sie zuerst in den vom Krieg entvölkerten Gebieten links des Stroms angesiedelt wurden aber auch schon erste Gruppen über die Elbe setzten, um im Havelberger Land und in Brandenburg an der Havel angesiedelt zu werden, den zwei rechtselbischen Kolonisationszentren im dritten Viertel des 12. Jahrhunderts. Kurz vor Albrechts Tod ereignete sich Anfang November 1170 abermals eine schwere Sturmflut die große Verwüstungen entlang der gesamten Küste Frieslands und Hollands anrichtete. Längst hatte es sich herumgesprochen, dass in der Mark Platz und Bedarf für fleißige Bauern war und dass die dortigen Herren großzügig Land vergaben, unter mehrjährigem Verzicht auf den üblichen Grundzins. In den Städten der Altmark und noch mehr jenseits der Elbe in Havelberg sowie Brandenburg waren ebenso alle Arten Handwerker und geschäftige Händler gesucht. Eine neue Welle Kolonisten machte sich hoffnungsvoll auf den Weg. Sie alle brachten neben ihrem nackten Leben, einiger weniger Habseligkeiten, vor allem ihr Können und die norddeutsche Lebensweise und Sprachfärbung mit. Die typische Backsteinarchitektur ist in den märkischen Altstädten besonders an den zahlreichen Kirchenbauten bis heute zu erkennen und das Erbe jener Siedler aus dem späten zwölften und dreizehnten Jahrhundert. Bei der Urbarmachung der sumpfigen Niederungen der Elbe-Havel Region leisteten sie Pionierarbeit. Ihr mitgebrachtes Wissen aus der alten Heimat, ihr Können und Wissen um Deichbau, in der Entwässerung und Kultivierung von sauren Böden, Böden die für den Ackerbau bislang ungeeignet waren, all das erwies sich von unschätzbarem Wert. Sie legten Sümpfe trocken, rodeten Wälder, schufen überall an geeigneten Plätzen neue Ortschaften und hauchten dadurch der dünn besiedelten Mark Leben und aufkommende Betriebsamkeit ein. Auf diese Weise wurden die wiederkehrenden Sturmfluten der Küstenregionen, zum Segen für die Mark Brandenburg. Von West nach Ost wurde das Land besiedelt und kultiviert. Die Mark erhielt auf diese Art Marken en miniature. Es entstand beispielsweise die Altmark links der Elbe, die das älteste Gebiete der Mark Brandenburg war und ein Zusammenschluss der sächsisch besiedelten Nordmark und weiterer askanischer Erwerbungen aus der Zeit Albrechts des Bären war. Rechts der Elbe nannte man die Region der Prignitz zeitweise Vormark und das Havelland die Neue Mark, die später mit anderen Landstrichen zur Mittelmark wurde und sich heute im brandenburgischen KFZ Kennzeichen PM „Potsdam-Mittelmark“ widerspiegelt, auch wenn dieser Landkreis nur einen kleinen Teil der historischen Mittelmark abdeckt.

Nicht nur das junge Brandenburg profitierte vom Siedlerstrom, ebenso das Erzstift Magdeburg, das rechts der Elbe eigene Kolonien unterhielt, weiter die Grafschaft Brehna oder die Mark Meißen, um einige zu nennen. Der Fläming, ein Landstrich östlich Magdeburgs, bezeugt mit seinem Namen die ursprüngliche Herkunft seiner frühen Bewohner, die Flamen, welche einst entlang der Küsten der heutigen Niederlande, Belgiens und Nordwest Frankreichs beheimatet waren.

Trotz Zuzug tausender Kolonisten blieb die junge Mark Entwicklungsland. Während der Vater die territorialen Voraussetzungen schuf, war es am Sohn, an Markgraf Otto I., als Nachfolger in seinem neugeschaffenen Fürstentum das relativ menschenleere und nahezu unerschlossene Land zu bevölkern und wirtschaftlich zu heben. Es galt eine nachhaltige Peuplierung durch eine Kombination aus Neuansiedlung von Kolonisten und Akkulturation der ansässigen Slawen zu bewerkstelligen. Die Experimente im Kleinen, wie wir sie anhand der Holländersiedlungen im Erzbistum Bremen oder in Ostholstein, in Wagrien beschrieben haben, bekamen in Brandenburg eine wahrhafte Großdimension mit ganz eigener Dynamik. Ein Erfolgsfaktor war die Kirche und waren ganz speziell die Klöster, worauf wir an anderer Stelle zu sprechen kommen. Damit aber nicht genug, es reichte nicht einen christlichen Freibauernstaat zu errichten. Das Herrschaftsgepräge des Mittelalters sah im Feudaladel die natürlich Führungskaste. Für Otto war es gleichsam natürlich wie unerlässlich, dass Vertreter des Lehnsadels dem Besiedlungswerk Leitung und gleichzeitig militärischen Schutz gaben. Hierfür wurden sie mit Land belehnt, von dem es reichlich gab. Kostenlos erhielten sie es freilich nicht, es musste dem Markgrafen gegen klingende Münze oder sonstigen Leistungen abgekauft werden. Wir erwähnten es bereits, noch unter Markgraf Albrecht machten sich die ersten Vertreter aus altmärkischem und anhaltinischem Adel stammend, auf den Weg über die Elbe. Für gewöhnlich junge Herren, die geringe oder keine Aussicht auf ein ausreichendes väterliches Erbe hatten, weil ältere Brüder existierten. Einige Namen werden die Jahrhunderte überdauern und zu den wichtigen märkischen Häusern des alteingesessenen Landadels werden. Namen wie derer von Gardelegen, Hillersleben, Alvensleben, Osterburg, Wartbeck, Schwerin, Arnstein und andere zog es als Erste in die Region jenseits der Elbe. Wir sehen über die Zeit wiederholt Vertreter aus diesen Familien als Burggrafen, Vögte und in ferner Zukunft sogar als Räte und engste Berater des Landesherren erscheinen. Neben dem Adel der vermeintlichen Invasoren, wenn man es so deutlich ausdrücken möchte, gab es noch jenen der alteingesessenen Slawen. Die gefestigten Herrschaftsstrukturen der Brizanen und Stodoranen, auch als Heveller bekannt, hatten sich schon eine Weile von den ursprünglichen, archaischen Stammeshierarchien wegentwickelt und sich seit Beginn der Neuchristianisierung immer deutlicher den Formen des deutsch-sächsischen Feudalwesens angenähert. Nachdem sich ein erfolgreicher Widerstand gegen die neuen Herren als zunehmend sinnlos erwies, war der slawisch-christianisierte Adel bemüht, Anschluss ans markgräfliche Herrscherhaus zu finden, um sich damit entweder eine gewisse regionale Autonomie zu bewahren oder schlicht ein Stück vom Kuchen am Tisch neuer Herren zu ergattern. Durch Versippung mit zugezogenem Adel oder mit Häusern aus angrenzenden Reichsterritorien, verschwanden die alten slawischen Bindungen bald ganz. Es scheint, dass viele eingesessene Familien der vormals slawischen Oberschicht von sich aus bestrebt waren ihr Erbe abzulegen, vielleicht gedrängt durch äußere Umstände, vielleicht in Vorahnung der unabänderlichen Veränderung. Der individuelle Vorteil des eigenen Familienverbands stand über einem rasch erodierenden Gefühl der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Volksgruppe. Man kann trefflich darüber streiten, ob die freiwillige Eingliederung dem Schwinden des slawischen Erbes Vorschub leistete oder ob dadurch immerhin jene bis heute erhaltenen Restformen bewahrt werden konnten.

Der Löwe fällt in Ungnade

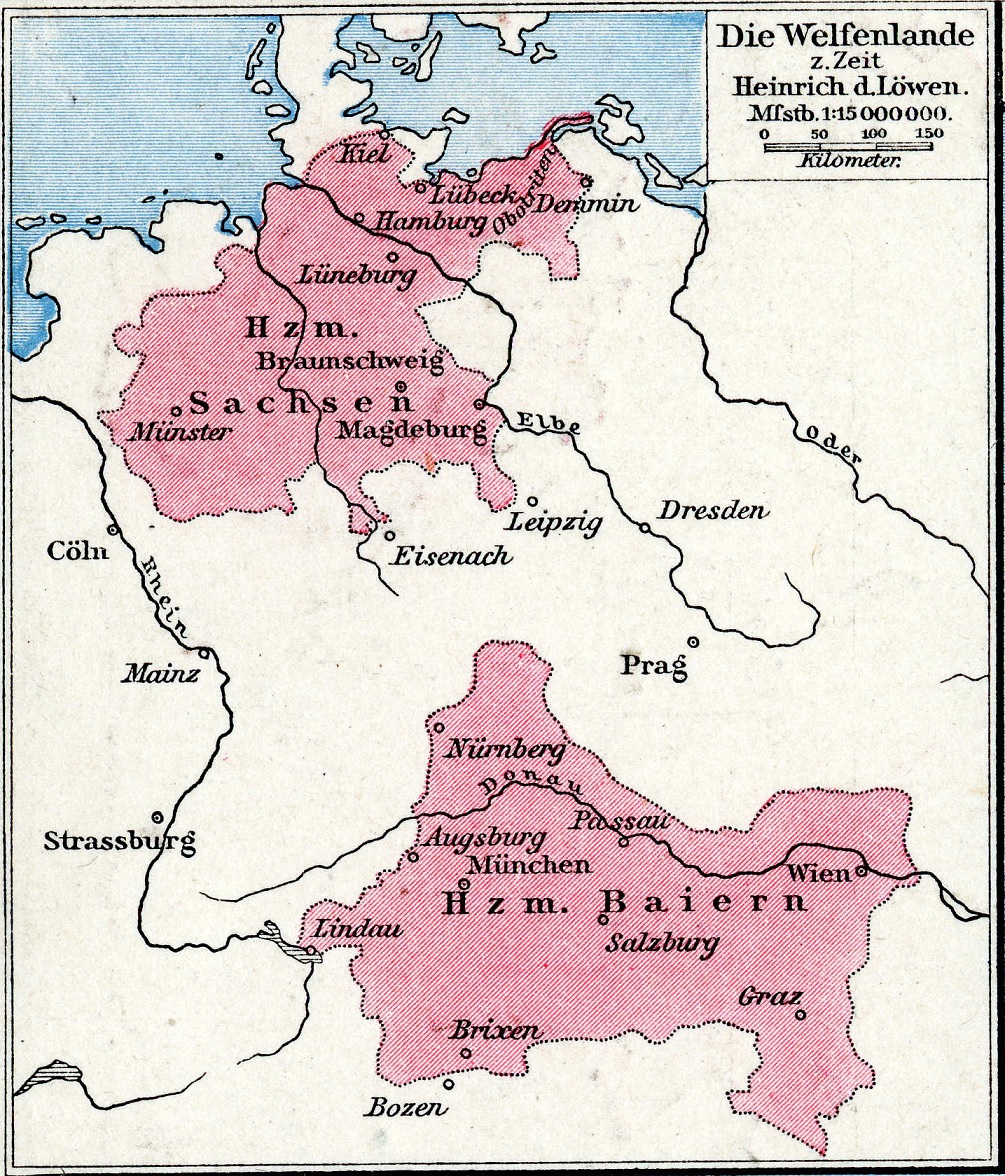

Es wird Zeit sich wieder dem Kampf der sächsischen Fürstenopposition gegen den Herzog von Sachsen, gegen Heinrich den Löwen zu widmen. Wie schon erwähnt hielt sich Otto dabei vorerst erfolgreich zurück. Das kriegerische Naturell des Vaters erkennt man an ihm nicht, er stürzte sich nicht in waghalsige Abenteuer um neue Ländereien zu erwerben. Die mächtige Präsenz des Kaisers, der seinem welfischen Vetter bislang in besonders gönnerhafter Weise gewogen war, spielte hierbei sicherlich eine gewichtige Rolle, und ließ Otto davon Abstand nehmen sich ohne Not in einen Kampf mit unsicherem Ausgang einzumischen. Markgraf Otto verfügte nicht über die einstigen Mittel des Vaters, der die Ressourcen seines gesamten Länderkomplex für sich nutzbar machen konnte. Ein Blick auf die Karte mag im ersten Augenblick einen falschen Eindruck von Ottos Möglichkeiten vermitteln. Er verfügte zwar über eine ansehnliche Landfläche, doch die realen Möglichkeiten, die sich daraus ergaben, waren nüchtern betrachtet bescheiden. Faktisch waren nur die Gebiete der Altmark von größerem Wert und ökonomisches Herzstück der Mark. Rechts der Elbe gab es zwar mit Havelberg und Brandenburg aufstrebende, aber noch immer wirtschaftlich leistungsschwache städtische Zentren, die vorerst nur wenig Einkommen in die markgräfliche Kasse spülten. Wir wollen nicht sagen der Markgraf musste von der Hand in den Mund leben, doch für kostspielige Feldzüge, die vor allem eine Frage der vorhandenen Geldmittel waren, warf das unterentwickelte Land zu wenig ab. Sollten im Rahmen der üblichen Kriegsführung feindliche Trupps in die Gebiete der Altmark einbrechen, dort plündern und brandschatzen – nichts lag bei der unmittelbaren Nachbarschaft des Welfen näher, als die dieser Gedanke – brach möglicherweise sein ganzes, auf noch schwachen Füßen stehendes Fürstentum in sich zusammen. Dass er bestrebt war seine begrenzten Mittel zusammenzuhalten und die sich zaghaft bemerkbar machenden Erfolge nicht leichtfertig zu gefährden, ist nachvollziehbar und Ausdruck einer realistisch kalkulierenden Persönlichkeit. Heute zollt man im Rückblick einem Fürsten oder Staatsmann, der eine schonende Politik praktizierte, den größten Respekt, doch muss man den Drang gegenwertige Wertmaßstäbe anlegen zu wollen beiseite drängen und gegen die zeitgenössische Sicht von damals eintauschen. Zu Zeiten Ottos konnte es sich ein Fürst, ohne dass sein Prestige schwer gelitten hätte, nicht ohne Weiteres leisten, den politischen Strömungen und Parteiungen seiner Umgebung zu entfliehen. Wenn man es genau betrachtet, unterscheidet es sich kaum von der heutigen Zeit, nur die Mittel sind meist andere geworden. Otto musste also wohl oder übel Farbe bekennen. Dass seine Position nur im Lager der Widersacher Heinrichs sein konnte, ergab sich aus der Vergangenheit, mehr noch aus den sich unveränderten Interessenkonflikten im sächsischen Raum. Was Otto die Entscheidung erheblich vereinfachte, war der dramatische Wandel im Verhältnis Heinrichs zum Kaiser. Mehr als zwei Jahrzehnte war der Welfe eine wichtige Stütze des Kaisers und dieser im Umkehrschluss ein wohlwollender Gönner. In dieser Zeit stieg der Löwe zum mächtigsten Territorialfürsten im gesamten Reich auf. Niemand, weder im deutschen Reichsteil, samt Böhmen, noch in Reichsitalien oder im Arelat, in Reichsburgund, kam an die Machtfülle Herzog Heinrichs heran, vielleicht nicht einmal der Kaiser trotz seiner starken schwäbischen Hausmacht und den Krongütern.

Mit den Herzogtümern Sachsen und Bayern, sowie dem Eigenbesitz bei Braunschweig und Lüneburg, herrschte Heinrich über die reicheren Teile der vormaligen Siedlungsgebiete der sächsischen und bayrischen Stämme. Mit Bayern und Sachsen waren nicht die Landschaften der heutigen, gleichnamigen Bundesländer gemeint. Das heutige Sachsen liegt komplett außerhalb des historischen sächsischen Siedlungsraums und Bayern ist heute ohne Tirol, Nieder- und Oberösterreich, ohne die Steiermark und ohne Kärnten.

Um sich einen Begriff von der Ausdehnung des ehemaligen Siedlungsraums der Sachsen und Bayern zu machen, dient nachfolgende Übersichtskarte um das Jahr 1175, dem Wendejahr im Kampf gegen den Welfenherzog.

Freilich waren seit den Tagen der Ottonen in beiden Herzogtümern mittlerweile eine große Zahl reichsunmittelbarer Fürstentümer entstanden oder grenzten an, weltliche und geistliche. Auch Reichsgut, wie Goslar mit seinen wichtigen Silberbergwerken und andere, dem jeweiligen Reichsoberhaupt zur Verfügung stehende Landschaften. Dennoch war der Herrschaftsbesitz und die dem Herzog zur Verfügung stehenden Mittel noch immer ganz außerordentlich, gemessen an den Mitfürsten. Diese herausragende Machtstellung nutzte Heinrich oft in rücksichtsloser Weise aus. Besonders in seinem Herrschaftsbereich liegende Kirchengüter waren wiederholt Opfer seiner Expansionslust. Nicht dass er sie einfach an sich gerissen hätte aber er nutzte beispielsweise sein Investiturrecht in den slawischen Gebieten nordöstlich der Elbe aus, in Wagrien, sowie im späteren Mecklenburg und Vorpommern und trat in dieser Hinsicht als direkter Rivale des Erzbistums Bremen auf, mit dem er deswegen im Konflikt stand, woraus sich für ihn wiederum neue Möglichkeiten zu Übergriffen ergaben. Wiederholt bildeten sich Allianzen gegen den Herzog. Über zwei Kriegszüge zu Zeiten Albrechts des Bären wurde im letzten Kapitel berichtet. Zweimal vermittelte der Kaiser, den die fortgesetzten Unruhen im Reich bei seiner Italienpolitik hinderlich waren, und zweimal konnte er die blutigen Fehden beilegen, bevor der Welfe ernsten Schaden nehmen konnte.

Die Wende im vordergründig ungetrübten Verhältnis zwischen dem staufischen Kaiser und dem welfischen Herzog hatte einen langen Vorlauf. 1167 befand sich Friedrich Barbarossa auf seinem vierten Italienzug. Während er mit einem Teil der Streitkräfte die rebellische Stadt Ancona belagerte, schlug sein Kanzler Reinald von Dassel, der Erzbischof von Köln, sowie Erzbischof Christian von Mainz am 29. Mai 1167 bei Tusculum die zahlenmäßig überlegenen römischen Truppen vernichtend. Im Juli erreichte das vereinte Heer bei schlimmer Sommerhitze Rom. Anfang August brach unter den Truppen die Ruhr aus und raffte in wenigen Wochen große Teile des kaiserlichen Heers dahin. Die Epidemie machte auch vor dem Hochadel nicht halt. Der Kanzler und wichtigste Berater des Kaisers, jener erwähnte Erzbischof Reinald von Dassel, gehörte zu den prominentesten Opfern. Unter den Toten war mit Welf VII. auch ein Vetter Herzog Heinrichs des Löwen. Zwar lebte mit Welf VI. noch der Vater, dieser hatte jedoch keinen weiteren Sohn mehr. Als einstige Erben kamen somit nur seine zwei Neffen in Frage, besagter Heinrich und der Kaiser. Das Verhältnis beider Erbschaftskandidaten zerbrach daran zwar nicht, aber die Rivalität um den zukünftigen Nachlass warf Schatten auf das gegenseitige Verhältnis. Der Kaiser zeigte sich dem Löwen nicht mehr mit dem gleichen gönnerhaften Selbstverständnis wie ehedem, was diesen zu größerer Vorsicht nötigte. Wir wollen die recht komplexen und bis heute auch noch nicht völlig widerspruchsfreien Ereignisse zwischen 1170 und 1180 aufrollen, das alleine könnte ein Buch füllen. Reduzieren wir uns stattdessen auf die wesentlichen Höhepunkte.

Im Reich konnte niemandem mehr entgangen sein, dass sich im Verhältnis der beiden früher kooperierenden Vettern eine schleichende, zwischenzeitlich evidente Änderung ergeben hatte. Heinrich erschien nur noch selten zu den Hoftagen, ganz im Gegensatz zu früheren Zeiten. Die Gegner des Löwen scharten sich wieder zusammen, mancher der alten Rivalen war nicht mehr, wie Markgraf Albrecht. Dafür kamen neue dazu, darunter der Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg, der dem vor Rom gestorbenen Rainald von Dassel 1167 gefolgt war. Erzbischof Philipp gehörte fast von Beginn an zu den schärfsten Gegnern des sächsischen Herzogs. Fortgesetzte Streitigkeiten in Westfalen sprechen eine deutliche Sprache. Heinrich bemühte sich mehr als je zuvor um Zurückhaltung, aber die lange aufgestauten Frustrationen und Rachegelüste unter seinen Gegnern ließ diese nur auf einen geeigneten Anlass lauern. 1174 machte sich der Kaiser erneut auf nach Italien. Es war sein fünfter Italienzug (1174 – 1176). Auslöser waren die mittlerweile gefährlich gewordenen Unabhängigkeitsbestrebungen des Lombardischen Städtebunds und deren offen zur Schau gestellten Ehrverletzungen gegenüber Kaiser und Reich. „Contra honorem nostrum et imperii“, „Gegen Unsere und des Reichs Ehre“, wie sich Friedrich I. ausdrückte. Zunächst verlief der Feldzug wie erhofft. Am 17. April 1175 unterwarfen sich die beiden lombardischen Heerführer dem Kaiser in einem Demütigungsakt, worauf sie von Friedrich durch den Friedenskuss wieder in seine Huld und Gnade aufgenommen wurden. Die Lösung der unbereinigten Kritikpunkte wurden für den Moment vertagt. Es hatte den Eindruck als ob der Kaiser mit der erwiesenen Demutsgeste zufriedengestellt wäre und die Ehre des Reichs (honor imperii) wieder hergestellt war. Im Herbst, möglicherweise sogar schon im Spätsommer, begann Friedrich aber erneut auf Kriegskurs einzuschwenken, auf die Hintergründe hierzu gehen wir nicht weiter ein. Er sandte Boten in den nördlichen Reichsteil, um die Fürsten, die mit ihren Kontingenten bislang noch nicht in Italien lagen, zur Heerfahrt zu rufen. Das Echo blieb nicht aus, besonders in Sachsen, wo viele bislang zurückhaltend waren, gerade auch die Askanier, mit ihnen Markgraf Otto, sagten ihre nachträgliche Teilnahme zu. Nur Herzog Heinrich von Sachsen nicht. Kaiser Barbarossa ließ ihn daraufhin gesondert einladen. Zu Beginn des Jahres 1176 trafen sich beide unweit des Comer Sees, in der Reichsburg bei Chiavenna. Den Überlieferungen zufolge soll der Kaiser einen symbolischen Kniefall vor dem stolzen Sachsenherzog geleistet haben, um ihn hierdurch zur Teilnahme am Feldzug gegen den Lombardenbund zu bewegen. Heinrich lehnte ab, da Friedrich nicht auf dessen Forderungen einging, auch nicht eingehen konnte, denn der Löwe forderte Goslar und damit die für den Kaiser ungemein wichtigen Silberbergwerke. Eine tiefe Kluft entstand. Heinrich war nicht zwingend zur Heerfolge verpflichtet, doch der vom Kaiser bewusst inszenierte Kniefall durfte von keinem Reichsvasallen mit gutem Gewissen ignoriert werden. Ein unerhörter Akt der Missachtung aller überlieferten Sitten und Gebräuche. Für den Augenblick trennten sich die Wege des Kaisers und seines einst vielgeliebten Heinrichs (dilecto nostro Heinrico). Heinrichs Verweigerungshaltung blieb nicht ohne weitere Folgen. Aus Sorge vor unberechenbaren Schritten des Löwen, nahmen praktisch alle der sächsischen Territorialfürsten ebenfalls von einem Italienzug Abstand. Erzbischof Wichmann von Magdeburg war einer der wenigen, der sich auf den Weg nach Italien machte. Der Zustrom zum Reichsheer blieb damit weit hinter den Erwartungen, was den Kaiser dennoch nicht abhielt gemeinsam mit den wenigen eintreffenden Kräften in die Offensive zu gehen.

Am 29. Mai kam es bei Legnano, unweit von Mailand, zu jener unglückseligen Schlacht, die die kaiserliche Autorität in Oberitalien augenblicklich kollabieren ließ. Das Gefecht entspann sich in drei Phasen. Zunächst wurde die kaiserliche Vorhut völlig unerwartet von meist bäuerlichen Bewaffneten überfallen und größtenteils nieder gemacht. Der Kaiser kam mit der schweren Reiterei zum Entsatz, woraus sich mit den jetzt eingetroffenen Truppen der Lega Lombarda, der Lombardischen Liga des Städtebunds, eine heftige Schlacht entwickelte. Das Kriegsglück neigte sich auf die Seite der Kaiserlichen und die Lombarden wurden zu hunderten niedergemacht, gaben den Kampf dennoch nicht auf. Sie zogen sich zu ihren Fahnenwagen zurück, formierten sich in wilder Entschlossenheit und mit todesverachtendem Mut leisteten sie entschlossenen Widerstand. Mittlerweile trafen berittene Verstärkungen bei den Lombarden ein und griffen die Flanke des kaiserlichen Heeres an. Fast sechs Stunden tobte der Kampf schon. In den jetzt mit nochmals gesteigerter Wut geführten Kämpfen fiel der kaiserliche Bannerträger. Ein böses Omen. Als auch noch der Kaiser aus dem Sattel gehoben wurde und dem Blick der eigenen Kämpfer entglitt, wandten sich die ersten, bisher so tapfer und siegessicher Streitenden ab. Mit Mühe gelang dem Kaiser der Rückzug, der unter seinen sich jetzt auflösenden Truppen in helle Panik überging. Viele wurden auf der Flucht erschlagen, andere ertranken im nah gelegenen Fluss. Die Schlacht endete in einer schweren und demütigenden Niederlage. Friedrich Barbarossa verlor bei den Kämpfen und im Chaos des Rückzugs seine Fahne, die Lanze, das Kreuz und seinen Schild. Fahne und Schild waren von großer symbolischer Bedeutung, das Kreuz und die Lanze nicht viel weniger. Für die Lombarden war dieser Sieg von enormer Bedeutung und hob ihr allgemeines Selbstbewusstsein und den Willen zu weiterer Autonomie. Den anschließenden Frieden von Venedig überspringen wir an dieser Stelle und konzentrieren uns auf die weiteren Ereignisse um Herzog Heinrich.

Der Unmut des geschlagenen und in seinem Stolz tief gekränkten Kaiser drohte sich ungehemmt über die Zuhausegebliebenen, über die vermeintlich untreuen Vasallen zu ergießen. Sein Zorn, seine unerhörte Enttäuschung wurde von den Gegnern des Sachsenherzogs nach Kräften gegen Heinrich den Löwen gelenkt und, nachdem es erste Wirkung zeigt, weiter geschürt. Es bleibt ungeklärt, ob die folgenden Maßnahmen nur zur Befriedigung der seit langem aufgebrachten Reichsfürsten diente oder auch ein persönlich motivierter Vergeltungsakt des Kaisers war. Friedrich hatte lange die Balance zwischen den föderalen Gliedern des Reichs, den Fürsten und dem Klerus auf der einen Seite und den eigenen imperialen und dynastischen Ambitionen auf der anderen Seite vernachlässigt, indem er den Welfen mächtig und mächtiger machte, um hierdurch seine eigene Politik umsetzen zu können. Da Friedrichs Macht nach zwei verheerenden Fehlschlägen in Italien auch im deutschen Reichsteil nicht mehr auf unerschütterlichen Fundament saß, war er bereit den Welfen zu opfern, um damit den Zorn im Reich zu besänftigen und die selbst heraufbeschworene, lange ignorierte Schräglage zu korrigieren. Wir wollen Heinrich den Löwen nicht zum Opfer imperialer Willkür erklären. Eine Intervention war überfällig. Über die Härte der Maßnahmen lässt sich streiten. Heinrichs selbstherrlicher Weg, am auffälligsten in Sachsen zum Ausdruck gebracht, war die direkte Folge einer über Jahre vom Kaiser geduldeten und dadurch indirekt von dort geförderten Politik. Verantwortung trug somit auch der Kaiser, aber als Oberhaupt des Reichs konnte es am Ende nur einen Verlierer, einen Gerichteten, einen Gedemütigten geben, denn das Reich selbst war heilig, Sacrum Imperium, und seine Galionsfigur, der Kaiser, durfte nicht in Frage gestellt werden.

- Auf das Geschehen, das sich nach dem Kniefall von Chiavenna ereignete, kommen wir im nächsten Abschnitt näher zu sprechen, wenn wir uns wieder den Aktivitäten des Markgrafen Otto widmen. Schauen wir uns zuvor den Schlussakt an, dessen formaler Höhepunkt Sachsen betreffend in der Gelnhäuser Urkunde zum Ausdruck kam.

Im Bund und Einvernehmen fast aller Fürsten wurden Heinrich dem Löwen seine Reichslehen anlässlich eines Fürstengerichts während des Würzburger Hoftags 1280 entzogen. Auf dem folgenden Hoftag zu Gelnhausen wurde am 13. April 1280 die Teilung des Herzogtums Sachsen beschlossen, gefolgt von einem Hoftag zu Altenburg, wo die Belange das Herzogtum Bayern betreffend, geregelt wurden. Dem Löwen blieb nur noch der Familienbesitz im Raum Lüneburg und Braunschweig. Das alte Herzogtum Sachsen wurde geteilt und unter mehreren Fürsten verteilt. Größter Nutznießer war der Kölner Erzbischof, dem Westfalen und Engern als neu gegründetes Herzogtum zufiel. Graf Bernhard von Anhalt, jüngster Bruder Ottos I. von Brandenburg, erhielt ebenfalls ein großes Stück vom Kuchen. Es mag verwundern, dass ausgerechnet der jüngste der Askanier solch großen Vorteil daraus ziehen konnte, besonders nachdem es im Zusammenhang mit dem Streit um die Herrschaft Plötzkau im Herbst 1172 beinahe zum Krieg mit dem Kaiser gekommen wäre. Dass Bernhard mittlerweile bei Barbarossa hoch im Kurs stand, war die Folge seiner aktiven Rolle auf Reichsebene, besonders in den entscheidenden Jahren nach der Niederlage von Legnano. Bernhard regierte fortan den östlichen Teil des zerschlagenen Herzogtums und trug seither den Titel eines Herzogs von Sachsen. Vielleicht war es eine Kompensation für das nicht zuerkannte plötzkauische Erbe, dass Barbarossa nach dem Tod Albrechts des Bären als erledigt einzog, obwohl dieser es seinem jüngsten Sohn Bernhard als Teil seines Erbes zugedacht hatte.

Im Süden bekam Bayern, das durch die Wegnahme Österreichs schon einmal verkleinert wurde, zwei weitere Landesteile entzogen. Die Steiermark wurde von einer Markgrafschaft zum Herzogtum erhoben und erhielt bayrische Landesteile. Ebenso wurde das Herzogtum Meranien gegründet und mit Landschaften aus dem ehemaligen Herzogtum Bayern vergrößert. Restbayern ging an den verdienten, langjährigen Wegbegleiter des Kaisers, an Otto von Wittelsbach, dessen Nachkommen in Bayern bis zum Ende der Monarchie mit unterschiedlichen Familienzweigen regierten. Anhand der Zerstückelungen erkennen wir drei Aspekte:- Die Entmachtung des welfischen Löwen und damit Beseitigung eines Machtblocks, der dauerhaft selbst für den Kaiser zum Problem hätte werden können, besonders hinsichtlich der Errichtung eines Erbkaisertums.

- Die Belehnung verdienter oder für die kaiserliche Autorität wichtiger Vasallen, zur Stärkung der eigenen Partei.

- Die signifikante Verkleinerung der alten Stammesherzogtümer, bei gleichzeitiger Vermehrung der Herzöge im Reich und damit zahlenmäßigen Erhöhung der Mittelmächte, die sich gegenseitig die Balance halten sollten.

Zurück in die noch junge Mark

Kehren wir chronologisch noch einmal vor das Jahr 1180, vor die Gelnhäuser Urkunde zurück. Es ist notwendig um die Aktivitäten der Askanier und Markgraf Ottos zu beleuchten. Der Krieg von 1173 – 1175, den die askanischen Brüder Hermann Graf von Orlamünde, Dietrich Graf von Werben und Bernhard Graf von Ballenstedt und Anhalt ohne die Mithilfe ihres ältesten Bruders Otto gegen das Bündnis Herzog Heinrichs von Sachsen und Landgraf Ludwigs III. von Thüringen führten, wurde angerissen. Die zweite Hälfte des Konflikts fiel in den Beginn von Kaiser Friedrich Barbarossas fünften Italienzug. Dieser setzte sich nach den Erfolgen vom April 1175 dringend für die Beilegung des Kampfes im sächsischen Gebiet ein, den er im Ursprung mitzuverantworten hatte. Friedrichs Friedensbemühungen sollten die Verstärkung durch die sächsischen Fürsten garantieren, um seinen weiteren Feldzug im Folgejahr zu unterstützen. Der Krieg in Sachsen wurde auf dem Status Quo beigelegt.

Das Jahr 1175 brachte für Markgraf Otto einen schmerzlichen Trauerfall. Am 8. Juli war seine Frau Judith verstorben. Sie stammte wie schon erwähnt aus dem polnischen Herrscherhaus der Piasten. Ihr Vater war kein geringerer als Herzog Bolesław III. Schiefmund, der in Krakau als Seniorherzog königsgleich über Polen regierte. Sie wurde nach ihrer Großmutter Judith von Böhmen (1056 – 1086) benannt. Ihrem Mann hinterließ sie zwei erwachsene Söhne, Otto und Hermann. Über weitere Kinder ist nichts bekannt. Auch der Ort ihres Todes ist unbekannt, es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass es sich in Brandenburg an der Havel zutrug. Die Stadt hatte sich unter der Regentschaft Ottos I. zur hauotsächlichen Residenz entwickelte, woran sein Bruder Siegfried, seit 1173 Bischof von Brandenburg, den lebhaftesten Anteil hatte. Die sterblichen Überreste Markgräfin Judiths wurden im dortigen Dom, von dem bereits Chor, Vierung und Querhaus existierten, beigesetzt. Sie war das erste Mitglied der askanischen Dynastie, das rechts der Elbe beigesetzt wurde. Ihr Grabstein ist schon lange nicht mehr vorhanden, doch der märkische Chronist Zacharias Garcaeus (1544 – 1586), Syndicus und Leiter der Lateinschule in der Altstadt Brandenburg, erwähnte in seinen Schriften ihren Grabstein und die Aufschrift darauf: „VIII. idus Julii obiit Juditha machionissa, gemma Polonorum“.

Zurück zur Lage im sächsischen Raum. Vorläufig blieb es dort ruhig. Der Feldzug des Kaiser, an dem viele der norddeutsche Fürsten aus den schon erwähnten Gründen nicht teilnahmen, gebot zur Zurückhaltung. Alle Augen richteten sich nach Italien, wo im Mai 1176 das kaiserliche Heer überraschend und vernichtend geschlagen wurde. Dem Kaiser gelang mit größter Mühe der Rückzug und die spätere Flucht aus Italien. Die sächsischen Fürsten verharrten jetzt in banger Sorge und Furcht vor dem Zorn des Kaisers. Dieser blieb nicht aus, konzentrierte sich aber fast völlig auf Heinrich den Löwen, der nun als Sündenbock aller herhalten musste. Allein wegen der verweigerten Heerfolge konnte er ihn nicht behelligen und selbst das Ignorieren des kaiserlichen Kniefalls, gab keinen formalrechtlichen Anlass zur Bestrafung, wenn es auch ein ungeheuerlicher Vorgang war.

Im August 1177 lag Otto, es mag überraschen, gemeinsam an der Seite Herzog Heinrichs vor Demmin und belagerte zehn Wochen lang die Festung Kasimirs I. (nach 1130 – 1180). Kasimir galt bisher als ein treuer Gefolgsmann Heinrichs. D Der gegen ihn gerichtete Kriegszug des eigenen Lehnsherrn muss daher verwundern. Die einzige uns zur Verfügung stehende Information entnehmen wir einer nicht präzise datierten Urkunde vom Sommer 1177. Hierin wird erwähnt, dass Demmin nach langer Belagerung einlenkte, Geiseln stellte und von weiteren Grenzverletzungen absehen würde. Der Hinweis auf Grenzverletzungen lässt aufhorchen und gibt vielleicht den entscheidenden Wink. Es ist unwahrscheinlich, dass Kasimir gegen seinen eigenen Lehnsherren diesbezügliche Übertretungen vorgenommen hat, was die Annahme nährt, dass brandenburgisches Gebiet betroffen gewesen sein könnte. Das wirft erneut die Frage auf, weshalb Herzog Heinrich beteiligt war. Es muss wohl als exemplarisches, zur Schau gestelltes Zeichen seines guten Willens interpretiert, indem er sich an der Züchtigung des eigenen Lehnsmanns beteiligte. Er gab sich allem Anschien nach wenig Illusionen hin und war zweifelsohne in banger Vorahnung der Dinge, die bald über ihn hereinbrechen würden und suchte einerseits sein Image aufzupolieren, anderseits die Zahl seiner möglichen Widersacher zu verkleinern.

Zeitgleich fanden in Venedig Friedensverhandlungen zwischen dem Reich auf der einen Seite und dem Lombardischen Städtebund auf der anderen Seite statt. Mit den Lombarden war Papst Alexander III., jener antistaufische Pontifex, dessen Absetzung der Kaiser in bislang zwei erfolglosen Italienzügen anstrebte. In mehreren päpstlichen Schreiben wird Otto I. von Brandenburg als des Kaisers Kämmerer bezeichnet, der zu der Fürstengruppe gehörte, die die Friedensbedingungen an des Kaisers statt beschworen. Zwei Bemerkungen hierzu: Um Markgraf Otto konnte es sich keinesfalls gehandelt haben, denn dieser lag bekannterweise zu dieser Zeit vor Demmin im Heerlager. Zum anderen erwähnt der Papst in diesem Zusammenhang das Amt des Kämmerers. Ein imperiales Hochamt, das im Rahmen kaiserlicher Festakte zeremoniell ausgeübt wurde. Schon Albrecht der Bär hatte dieses bevorrechtigte Amt inne, von dem es noch drei weitere gab. Tatsächlich wird das Erzkämmereramt in den nachfolgenden Jahrhunderten unlöslich mit Brandenburg verknüpft bleiben. Wir kommen an anderer Stelle darauf zurück. Wie konnte es beim Papst, vielmehr bei dessen Kanzlei zu einer derartigen Verwechslung kommen? Wahrscheinlich war die Verwechslung geringer, als es zunächst den Anschein hatte. Man kann getrost davon ausgehen, dass tatsächlich ein Askanier in Venedig, nebst weiteren Vertretern des Kaisers die beschriebene Beeidigung leistete. Am wahrscheinlichsten war Graf Bernhard von Anhalt (Aschersleben) die erwähnte Person. Es ist bekannt, dass er im Jahre 1176/77 zum Kaiser nach Italien zog und sich seither in seiner direkten Nähe aufhielt. Es darf spekuliert werden, ob die spätere Erhöhung Bernhards zum Herzog von Sachsen auf dessen Dienste in Italien zurückzuführen ist.

Seit Mitte 1177 ereigneten sich wiederholte Fehden gegen Heinrich, in die der Kaiser nicht mehr eingriff. 1178 mischte sich Erzbischof Christian von Köln aktiv in die Kämpfe ein und bekriegte seither Westfalen. Noch gelang es dem Herzog sich solcher unabgestimmten Angriffe erfolgreich zu erwehren. Sie kosteten ihn nichtsdestotrotz Substanz. Otto und auch seine Brüder waren hieran nicht beteiligt, wenngleich ihre antiwelfische Gegnerschaft weiterbestand.

Im Oktober 1177 starb mit Graf Hermann von Weimar-Orlamünde ein weiterer Bruder Ottos. Hermann war der zweitälteste Sohn Albrechts des Bären gewesen und hatte 1170 aus dessen Nachlass die reiche Grafschaft erhalten, die sowohl im Thüringischen wie im Fränkischen lag. Die Nachfolge trat sein um 1255 geborener Sohn Siegfried an, der sich der askanischen Opposition gegen Heinrich den Löwen anschloss und damit den Kampf des Vaters fortführte.

Vom Jahre 1178 existiert nur eine urkundliche Erwähnung das Wirken Ottos betreffend. Am 6. Juni bezeugt er eine Landschenkung des Magdeburger Erzbischof Wichmann an das Kloster Jerichow. Ansonsten bleibt der weitere Verlauf des Jahres im Zusammenhang mit Markgraf Otto im Dunkeln.

Im Jahre 1179 sehen wir den Markgrafen seit längerem wieder tätig an der Seite des Kaisers. Er reist zum Hoftag nach Hagenau. Es ist die weiteste urkundlich nachgewiesene Reise Ottos in den den Westen des Reichs. Hier bestätigt er am 6. April eine Schenkung des Kaisers zugunsten der Zisterzienserabtei Stürzelbronn. Fünf Tage später, am 11. April, erscheint er in Selz, gegenüber Rastatt, erneut als Zeuge in einer kaiserlichen Urkunde. Diesmal zusammen mit seinen Brüdern Dietrich von Werben und Bernhard von Anhalt. Wir nehmen an, dass sich die Askanier danach wieder in ihre östlichen Landschaften begaben. Bereits am 1. Juli zu Magdeburg, und am 29. Juli zu Erfurt, wohnten sie dem kaiserlichen Hoftag bei.

Die Fürsten um den Kaiser, bei denen es sich bei weitem nicht nur um die Askanier handelte, hatten schon jetzt die Enteignung Heinrichs des Löwen geplant, vielleicht längst beschlossen. Heinrich war, abgesehen von der unseligen Begegnung auf der Reichsfeste in Chiavenna, das letzte Mal im Juli 1174 in einer Urkunde an der Seite Friedrich Barbarossas erwähnt worden. Berücksichtigt man das vorherige innige Verhältnis beider nahestehenden Verwandten, dann drückt diese Tatsache eindrucksvoll die mittlerweile tiefe Kluft zwischen dem welfischen Herzog und dem staufischen Kaiser aus.

1179 zog sich die Schlinge um den Hals des Welfen zu. Schon im Januar war Heinrich nach Worms geladen, um sich in einer Anhörung wegen seiner Gewalttaten gegen die sächsischen Fürsten zu äußern. Er erschien nicht. Der Kaiser sah sich in dem jetzt offen gezeigten Ungehorsam in seiner und des Reiches Ehre verletzt. Er ordnete das Erscheinen des Herzogs auf dem schon erwähnten Hoftag in Magdeburg an, bei dem die Askanier wieder teilnahmen. Unter Androhung der Reichsacht wurde dem Löwen angetragen zu erscheinen. Er erschien auch dieses Mal nicht und das Verhängnis nahm seinen Lauf. Er wurde zum Majestätsverbrecher erklärt, all seiner Reichslehen enthoben und in die Verbannung geschickt.

Der Kampf um Sachsen sollte bald darauf beginnen, denn ohne Widerstand ließ sich der immer noch mächtige Herzog seiner Besitzungen nicht entheben. Wir schieben den Bericht noch einmal nach hinten und gehen zuerst auf eine für die weitere Entwicklung der Mark wichtige Gründung ein.

Klostergründungen in Brandenburg

Der Mark Brandenburg fehlte es im zehnten Jahre der Regentschaft Ottos noch immer an einem eigenen Kloster. Zwar profitierte man in großem Umfang von den Gründungen in Leitzkau, im Ländchen Gommern, südwestlich von Brandenburg, oder von Jerichow, nordwestlich davon, doch standen diese in keinem direkten Verhältnis zum brandenburgischen Landesherren. Auf die Geschichte der europäischen Klöster und ihre Rolle im christlichen Abendland wird in einem gesonderten Kapitel eingegangen.

Diesem bisherigen Mangel sollte endlich Abhilfe geschaffen werden. Im April 1180 stiftete Otto das Kloster Lehnin, in der Zauche. In jenem Landstrich, der ihm vom vormaligen Herrn der Brandenburg, dem Hevellerfürsten Pribislaw-Heinrich, vor mehr als einem halben Jahrhundert als Taufgeschenk in die Wiege gelegt wurde. Im Gegensatz zu den oben genannten Klöstern von Leitzkau und Jerichow, die dem Orden der Prämonstratenser angehörten, sollte Lehnin ein Kloster des Zisterzienser werden. Die sich entwickelnde Anlage zählt zu den bedeutendsten romanisch-gotischen Backsteinbauten des norddeutschen Hochmittelalters.

Zum Ort der Klostergründung gibt es eine populäre, in einigen literarischen Werken gepflegte Legende, worauf etwas später eingegangen wird. Dass Otto diesen Ort wählte hatte – man kann es sich bei diesem pragmatisch denkenden Fürsten kaum anders annehmen – unter anderem ökonomische Gründe. Gestalt und Beschaffenheit erhielt die Region der Zauche während der Weichseleiszeit. Es entstanden bei Zurückgehen der Eismassen eine Reihe von trockenen Hochplateaus, umsäumt von sandigen, kiesigen oder vermoorten Urstromtälern. Kiefernwälder bildeten den hauptsächlichen Baumbestand. Einige Seen, Relikte von isoliert zurückgebliebenem Todeis, lockern die karge Landschaft auf. Der Name der Zauche ist dem Slawischen entlehnt und bedeutet nichts anderes als trockenes Land. Das Gebiet war, selbst gemessen an der ohnehin geringen Bevölkerungsdichte der ostelbischen Gegenden, ganz besonders spärlich bewohnt. Vom Kloster und den Zisterziensern erhoffte sich der Markgraf eine allgemeine Hebung des Landes. Die Zisterzienser waren bekannt für ihr asketisches und gleichzeitig fleißiges Ordensleben. Das Prinzip „ora et labora et lege“, „bete und arbeite und lese“, des heiligen Benedikt, war auch bei den Zisterziensern Eckpfeiler ihres Ordens.

Im Jahr 1183 ließen sich, dem Ruf Markgraf Ottos folgend, der Abt Sibold zusammen mit zwölf weiteren Mönchen in Lehnin nieder. Sie kamen aus dem Kloster Sittichenbach bei Eisleben. Sibold von Halberstadt wurde bereits in den Jahren zwischen 1185 und 1190 von heidnischen Slawen ermordet. Es bewies, dass der neue Glaube lange noch nicht überall in den rechtselbischen Gebieten gefahrlos gepredigt werden konnte. Es ereigneten sich noch allerlei Gegenmaßnahmen als Reaktion auf die Zerstörung heidnischer Kultstätten. Die wachsende Verbreitung der christlichen Lehre, verbunden mit einer zunehmenden Zahl deutscher Siedler, führte in den frühen Kolonisationsräumen unvermeidlich zu Spannungen und Konflikten, die der ständigen Aufmerksamkeit durch den Markgrafen bedurften.

Kommen wir zur erwähnten Gründungslegende:

„Markgraf Otto schlummerte nach der Jagd, während der Mittagshitze unter einer Eiche, während seine Mannen noch dem Waidwerk oblagen; im Traum schaute er eine Hirschkuh, die ihn unausgesetzt beängstigte und nicht schlafen ließ, bis er sie mit dem Wurfspieß stracks durchbohrte. Erwacht, erzählte er diesen Traum seinen Mannen. Da meinten einige, er solle an diesem Ort ein Kloster gründen, andere, er solle eine Burg bauen gegen die heidnischen Wenden, die verdammten Feinde des Kreuzes. Der Fürst aber entgegnete: „Eine Burg will ich gründen, von der aus die Feinde und Teufelsknechte durch die Waffen der geistlichen Männer weithin aufgescheucht werden sollen, und in der ich den jüngsten Tag ruhig erwarten werde.“

Heute ist noch in den Stufen zum Altar ein silifizierter, ein verkieselter Baumstumpf einer Eiche zu sehen, der dem Mythos nach von jener Eiche stammt, unter der Markgraf Otto einst schlief. Ohne diese liebenswerten Mythen und Märchen zerstören zu wollen, ist ein anderer Ansatz eher wahrscheinlich. Es wurde schon erwähnt, dass die Missionare bei ihrem Prediktwerk hinsichtlich der heidnischen Symbole, die sich oft in Gegenständen der Natur ausdrückten, nicht zimperlich waren. Wo immer es die Gelegenheit zuließ, brannten sie Götzensymbole nieder oder rissen diesbezügliche Bauwerke ein. Große Bäume, besonders Eichen, analog zu den vorchristlichen Germanen, genossen als vermeintliche Heimstätten der Götter starke Verehrung. Wahrscheinlich wurde das Kloster auf einem slawischen Götterhain errichtet und eine dort möglicherweise existente Eiche wurde symbolträchtig umgehauen und fand in Form eines Stumpfes, ob im Original oder als nachträglich eingearbeitetes Stück, seine bis heute vorhandene Bestimmung.

Zum Ursprung des Klosternamens existieren wenigstens zwei Versionen. Eine Variante besagt, dass sich der Name vom slawischen Wort „Leń“ ableitet, was so viel wie Faulpelz, fauler Mensch oder Müßiggänger bedeutet.

Eine zweite Version, die sich wunderbar mit der Entstehungssage verträgt, gibt folgenden Hintergrund an. Der Klostername Lehnin stammt demzufolge vom slawischen Wort Jelenin ab, was so viel wie Hirschort bedeutet. In polnischer Sprache wird Hirsch übrigens mit Jeleń und in tschechisch mit Jelen übersetzt.

An dieser Version, wie an der Anekdote, wird zumindest soviel Wahrheit sein, als dass es sich beim Gründungsplatz um einen ehemals ausgesprochen guten Jagdort gehandelt haben könnte, mit reichen Hirsch- und sonstigen Wildbeständen. Da der Überlieferung nach Markgraf Otto der Jagd große Aufmerksamkeit schenkte, ist es immerhin denkbar, dass er tatsächlich persönlich den späteren Gründungsort auswählte, ob aufgrund eines Traumes oder einfach aus einer alltäglichen Begebenheit heraus, sei dahingestellt. Denkbar und zugegebenermaßen am wahrscheinlichsten ist allerdings, dass eine Abordnung von Mönchen den Ort selbst für sich erwählten und dafür die Zustimmung des Landesherren erhielten.

Das Kloster wurde zur tragenden Säule in den Bestrebungen der Askanier, die erworbenen Gebiete östlich der Elbe zu festigen, vielleicht schon in Vorbereitung zu weiteren Expansionen nach Osten. Als Wirtschaftsfaktor, noch mehr als administrative Hauptinstanz, war das Kloster Lehnin Mittelpunkt der märkischen Frühkolonisation und ein Motor des Landesausbaus.

Als Mutterkloster wurde Lehnin zum Vorbild und Muster für drei weitere bedeutende märkische Klostergründungen späterer Zeiten. Zu diesen gehörte die Gründung des Klosters Paradies (1230) im Lebuser Land, Kloster Mariensee (1258) das einige Jahre später verlegt wurde und seither bekannt ist als Kloster Chorien bei Eberswalde im Barnim und zum Schluss noch die Neugründung des Klosters Himmelpfort (1299) bei Fürstenberg an der Havel.

Neben den wirtschaftlichen Impulsen, die sich Otto von den Zisterziensern in Lehnin versprach, hatte er noch ein anderes Motiv. Der alternde Markgraf, zum Zeitpunkt der Gründung war er immerhin schon Mitte 50 und viele seiner Zeitgenossen, darunter zwei jüngere Brüder und seine erste Frau waren bereits verstorben, dachte zweifelsfrei an sein eigenes baldiges Ende und damit verbunden, an sein zukünftiges Seelenheil. Er wäre eine völlige Ausnahme gewesen, hätte er keine Vorkehrungen für die Zeit nach seinem Ableben getroffen. Der von der römischen Kirche verbreiteten, von Papst Gregor I. (um 540 – 604) eingeführten, allgemein anerkannten Lehre, gelangten die Seelen aller nicht Heiligen nach dem Tod nur über den Umweg des Fegefeuers in den Himmel. An diesem Zwischenort würden die Toten von ihren irdischen Sünden durch Feuer geläutert. Dank Gebeten der Geistlichen, konnte die Zeit an diesem Ort zu verkürzt werden. Es soll hier nicht auf Fragen der Theologie eingegangen werden. Fakt war, für die Menschen des Mittelalters war die Existenz des Fegefeuers eine unbestrittene Tatsache. Getrieben von Ängsten vor Hölle und Purgatorium (Läuterung im Fegefeuer), wuchsen die geistlichen Stiftungen mit der Zeit zu waren Großkomplexen heran. Durch Geld- und Landschenkungen wurden von der Geistlichkeit wiederkehrende Fürbitten und Messen erkauft. In sogenannten Seelenämtern wurde zum Heil der Verstorbenen gebetet. Markgraf Otto war, wie seine Vorfahren, gegenüber Klöstern, egal ob nun bezogen auf das erst gegründete Lehnin oder auf Leitzkau, Jerichow, das Stift in Ballenstedt oder andere Einrichtungen, großzügig bei der Erteilung von Privilegien und der Vergabe von Zuwendungen. Hierdurch regelte Otto auf die Weise der Zeit die Bedürfnisse seiner verstorbenen Ahnen und sorgte gleichzeitig für sein eigenes Seelenheil vor.

Die 1183 eingetroffenen Mönche lebten zuerst in einfachen Holzgebäuden. Auch das Gebetshaus war zunächst noch ganz einfach. Die wesentlichen Bautätigkeiten zur Errichtung einer steinernen Kirche, wie auch die zentralen Klostergebäude, wurden 1185 begonnen und erst 1235 beendet. Es folgten verschiedene sonstige Gebäude, bzw. Gebäudeerweiterungen, um dem steten Wachstum, besonders im wirtschaftlichen Bereich, gerecht zu werden. Wehranlagen waren schon früh Teil des Klosterkomplexes und wurden fortlaufend erweitert. Das Kloster wurde ganz der Absicht des Markgrafen folgend, zur Grablege der Askanier. Generationen askanischer Nachkommen, nicht nur solche des brandenburgischen Zweigs, fanden in Lehnin ihre letzte Ruhestätte. Keines der Gräber ist jedoch heute noch vorhanden.

Otto ließ es mit dem Kloster Lehnin nicht bewenden. Weihnachten 1183 stiftete er das Benediktinerinnen-Kloster Arendsee in der Altmark. Wie schon in Lehnin, begannen auch in Arendsee die eigentlichen Baumaßnahmen im Jahre 1185 und somit erst unter Ottos gleichnamigem Sohn und Nachfolger. Auch diese Vollendung dauerte bis weit ins nächste Jahrhundert.

Der markgräfliche Hof

Zu Lebzeiten Albrechts des Bären kamen die meisten der ihn unmittelbar umgebenden Personen noch aus dem Ritterstand, hauptsächliche Ausnahmen waren Geistliche, die neben ihrer originären seelsorgerischen Betätigung, auch für die Urkundenausfertigungen zuständig waren. Zum größten Teil rekrutierten sich die Mannen des Markgrafen aus den Häusern seiner Vasallen. Der frühe markgräfliche Hof, wie im Grunde alle Höfe der Zeit, war geprägt vom Militäradel des Ritterwesens. In der Zeit Markgraf Ottos hatten sich die höfischen Sitten an den Höfen der großen europäischen Dynasten längst weiterentwickelt, so dass sich auch an den provinzialen Höfen verfeinerte Strukturen etablierten. Auch in Brandenburg entstanden Hofämter analog dem Beispiel des königlichen Hofs.

Im August 1170, anlässlich der Einweihung des Havelberger Doms, es war der letzte dokumentierte öffentliche Auftritt Albrechts des Bären, ließ sich Markgraf Otto von den anwesenden Vasallen über die zukünftige Hauptresidenz seines neuen Fürstentums beraten, worauf die Entscheidung auf Brandenburg an der Havel fiel. Damit wurde der politische Schwerpunkt mitten in das Kolonialgebiet rechts der Elbe gelegt. Nicht den besser entwickelten Orten der Altmark gab er den Vorzug, mit ihrer fast durchweg sächsischen Bevölkerung, sondern der erst im Aufstreben befindlichen Doppelsiedlung an der Havel, deren gesamtes Umland slawisch besiedelt war. Ein klarer Fingerzeig hinsichtlich seiner eigenen Ambitionen und völlige Abkehr von der Politik des Vaters, der seinen Schwerpunkt eindeutig in den westlichen Provinzen seines Länderkomplex hatte. Wenn auch Ottos Hof eine mobile Einrichtung blieb und auch er zu immer wiederkehrenden Reisen durch sein Fürstentum gezwungen war, erwies sich die Bildung eines administrativen Mittelpunkts förderlich für die Entwicklung eines ständigen Hofstaats und der städtischen Entwicklung Brandenburgs.

Dem Beispiel des königlichen Hofs folgend, wurden Hofämter wie Mundschenk, Truchseß, Marschall, Kämmerer und andere geschaffen. Der Dienst am Hof eröffnete Männern mit geeigneter Bildung die Gelegenheit sich gesellschaftlich zu verbessern und hierarchisch aufzusteigen, selbst wenn sie nicht von Adel waren. War bislang hauptsächlich das Schlachtfeld ein Ort an dem sich ein Name gemacht wurde, selbst wenn jemand nicht von edlem Geblüt war, so war denjenigen, welche im administrativen Dienste des Landesherren standen, ebenfalls Bewährungsmöglichkeiten gegeben. Weltliche Bildung als Karrierefaktor trat, wenn auch noch verhalten, zaghaft an die Seite von Kriegskönnen. Neben den Landvögten, die statt des Markgrafen in den Vogteien landesherrliche Regentschaft ausübten, bildete der Hofstaat eine erste Frühform des Beamtentums.